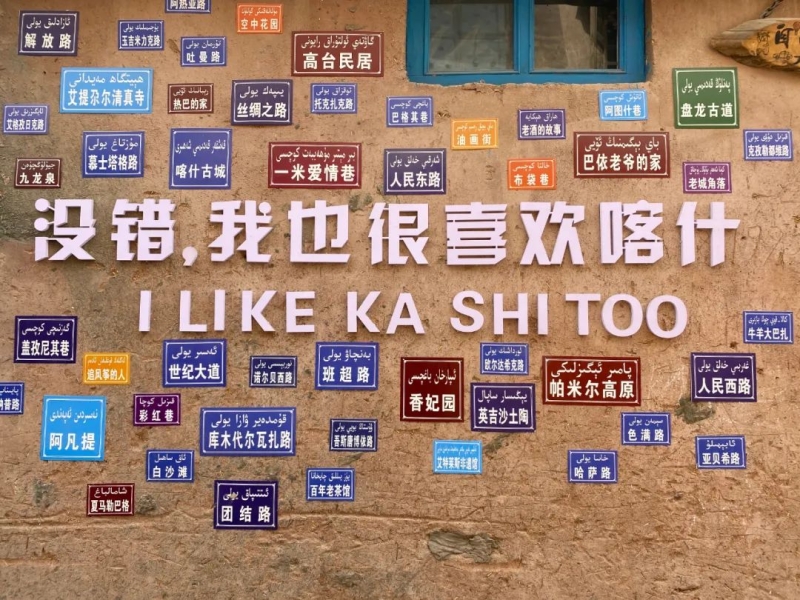

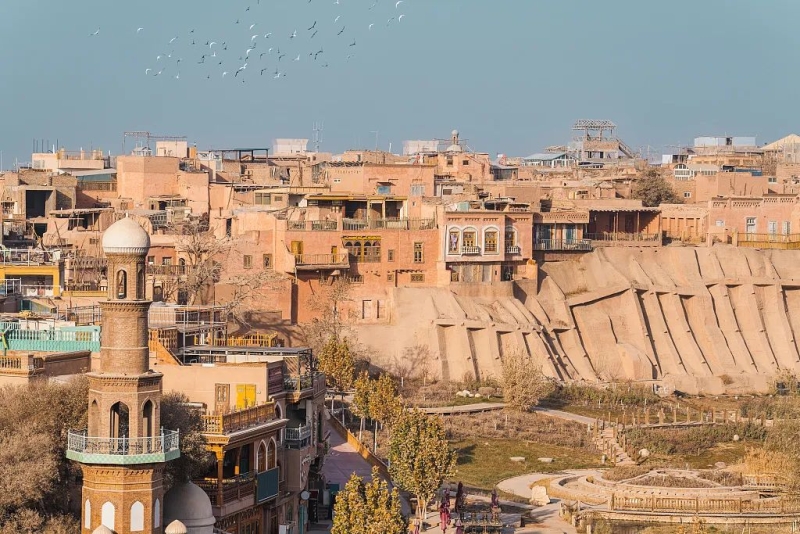

品读新疆

喀什的真味不会变

每个当地人回到这里

都能找到故乡的感觉

他们所有的感情

都能在这里得到安放

![]()

点击音频收听《喀什:在词语中稳住的古城》

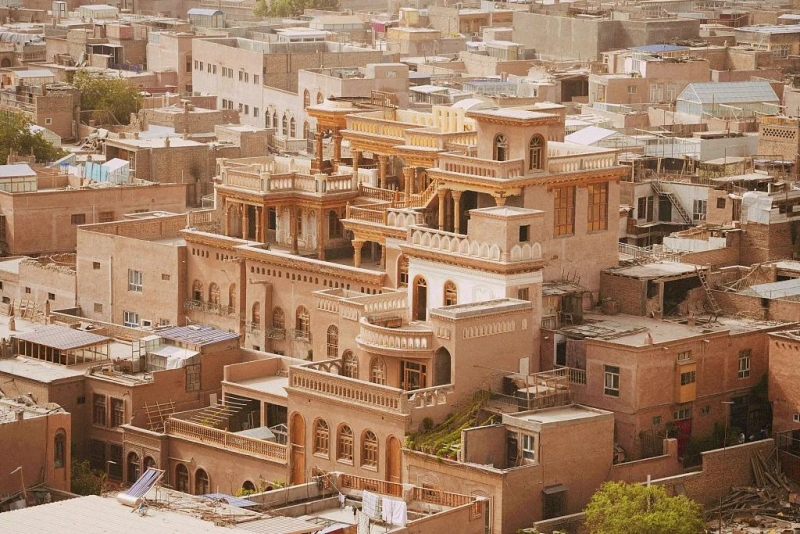

当地人说,喀什是一个让人看不饱的城。我把这句话直译给一个同行的朋友,她用自己的思维方式纠正我,应该是看不厌的意思。

是说,喜欢一个城,就像喜欢一个人一样,永远看不够。

在喀什,最让我怦然心动的,是当地人对使用的高科技产品拟人化的称呼。他们对那些现代化的电子产品,并没有完全采用西语化的称呼,很多物品仍然沿用了对人体组织或者有生命的器官的称呼。

比如,当地人把手机“快没电了”,说成“快没油了”,很形象地表达了他们的思维习惯。在当地人的表述中,油,类似人和其它动物的脂肪,代表着维持一个肌体正常运转的能量。把手机看成一个人的身体,那么面孔、皮肤、脂肪、骨骼、经络等依次下去,这样的称呼使用在任何一个机器上,几乎都是适用的。认识汽车、电脑如同认识一个人一样,不外乎五官、大脑、心脏、四肢,用人体的部位来对应机器,机器就成了人豢养的宠物,把关机叫“熄灭”,就像他们传统生活中熟悉的火炉和煤油灯,他们用这种方法减少了对机器的隔膜和疏离感,这样的称呼方式更容易让他们亲近。

喀什人经常会用已有的古旧事物,来为新的科技产品冠名,不外乎在按摩椅、剃须刀、电子秤之前都冠以“电”。他们用这种简化了的办法,了解不同机器的性能,区分各自的用途。看似快速变化的事物,在他们眼里无非是装了电,这样看起来,新的事物就变得容易被辨认,旧的东西没有被世界丢弃,世界也没有被新的词语挪动。

喀什人,正是用这样一些亘古不变的词汇,给飞速发展的世界加上简单的定语,来给世界定性。就像给一头奔跑的驴子套上嚼子,好在途中少一些乱冲乱撞,或者给驴蹄子上打上铁掌子,让它在过猛的奔跑中减少磨损,以免伤了蹄子。

他们知道,用词语和思维方式稳住的世界,才是最牢靠的。什么都在语言和习俗上保持其不变的特性,世界的关键就没有被改变。词语就像马的鞍子、驴的掌子,稳住它,脚下的世界就不会打滑。

喀什的年轻人觉得,传统被加上了无关紧要的定语或者修饰词,生活的确便利了不少。如今,上海到新疆的喀什也不过几个小时的距离。只要能快点飞回家,变化就是有利的。

有意思的是,即使一些搬到现代化楼房的居民家庭,仍然在家里安装了煤炉,用来做饭、烧水和取暖。他们似乎舍不下看着炉火取暖带来的那种视觉上的温暖感。这里面还包含着一种潜在的节能意识,它来自人们内心崇尚的那种环保理念,来源于那种历史上形成的低能耗的生活方式。

在喀什出生和长大的麻木提,是个严重的“思乡病”患者,多年来在上海二手汽车市场做买卖,他从上海挣来的钱,除了供儿子在上海读书,几乎都用在喀什近郊建设他的大平房和他的喀什噶尔花果园,他渴望回归乡土生活,却对儿子选择他自己的生活,给予了最大的自由。他幽默地说,他忧虑地球,而不忧虑他的后代。

在喀什下飞机的时候,看到漫天笼罩的黄尘,麻木提就打趣这种黄土可以治他的思乡病。飞机落地后,在等候行李处,他对着同伴大喊“把车赶过来”,这句话听起来,不像是说推一辆行李手推车,而像是赶着毛驴车过来。

麻木提仍然沿用了当地人对“车”这个词最原始的称呼,反正不用电也不用油,人推着和驴拉的都叫“阿尔瓦”。虽然车换了样式,词还是同一个,只要词不变,生活再变也不怕。

麻木提在喀什市有楼房,在城郊盖有一处平房,就是为着老人能在房子里生炉子。即便是煤炉有害,动辄容易煤气中毒,但是他们毕竟曾与火炉建立了几百年上千年的伙伴关系,生活在当下里老人们总是停下来朝后看,似乎过去的生活还在不远处停留,会在他们回头看的时候追上来。

老人们总是生活在回忆里,不像年轻人,一走就走出去好远,让过去再也追不上他们。喀什的真味不会变,每个当地人回到这里,都能找到故乡的感觉,他们所有的感情,都能在这里得到安放。

我去喀什的路上,麻木提除了用他的烤馕和手机里的木卡姆音乐招待我这个异乡的老乡,还与我一起分享他去西双版纳旅游时拍的照片。他说,在西双版纳,他看到当地人用人力三轮车运送一车车的孔雀,那情形就像鸡贩子在运送肉鸡,这只有在歌曲中才会出现的神鸟——孔雀,在当地降格到鸡鸭的身份,令他惊讶不已。

一个地域的自然环境和另一个地域的差异,会让珍禽的身份地位变得天壤悬殊,看来麻木提一时还无法接受和反应过来。他指着录像里被主人安排蹲在车尾部一只长尾巴的孔雀,说那是它的主人为了保护它美丽的尾羽不被折断,才让它享受蹲车屁股的特殊待遇的。

麻木提的目光随着孔雀长长的尾羽扫过手机屏幕。

“孔雀与鸡鸭不同的只是它有华贵的尾巴,所以才会受到保护。有一条独特的尾巴是多么重要!”麻木提若有所思地说。

作者简介:帕蒂古丽,出生在新疆沙湾,作品曾获人民文学奖

新疆文化艺术研究会朗诵艺术学会创作部部长

(版权作品,未经授权严禁转载。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。)

最新评论: