今天,致敬青春!

百年以来,一代一代的中国优秀青年用青春谱写了一首首时代之歌,用热血铸就了不朽的五四精神……

《国际歌》《我的祖国》《南泥湾》《边疆处处赛江南》《小白杨》……这些耳熟能详的歌曲,你是不是听到旋律,就能跟着唱出来?这些歌曲是怎样创作出来的?背后有着怎样的故事?

在新疆青少年出版社出版的《青春之歌》一书中,不少歌曲选取的人物故事,或和新疆有着深厚的渊源,或有着千丝万缕的关系,他们中,有中国共青团创始人之一、曾任新疆学院(现新疆大学)院长的俞秀松烈士,有先后任新疆学院教务长、阿克苏专区教育局局长、库车县县长、乌什县县长等职的林基路烈士等等,让我们重唱这些令人激情澎湃的歌曲,回望那段峥嵘与光辉的岁月。

《青春之歌》

“《青春之歌》是一本汇聚经典歌曲与人物故事的跨界图书,具有一定的纪实性。以时间为轴,以‘五四’这个中国青年特有数字,精心挑选了54首具有鲜明中国风格和青春气息的经典歌曲,每首歌曲配以创作背景和一个不同时代的青年故事,从而串联起中国青年波澜壮阔的百年历程。”本书编著者之一陆开武说。

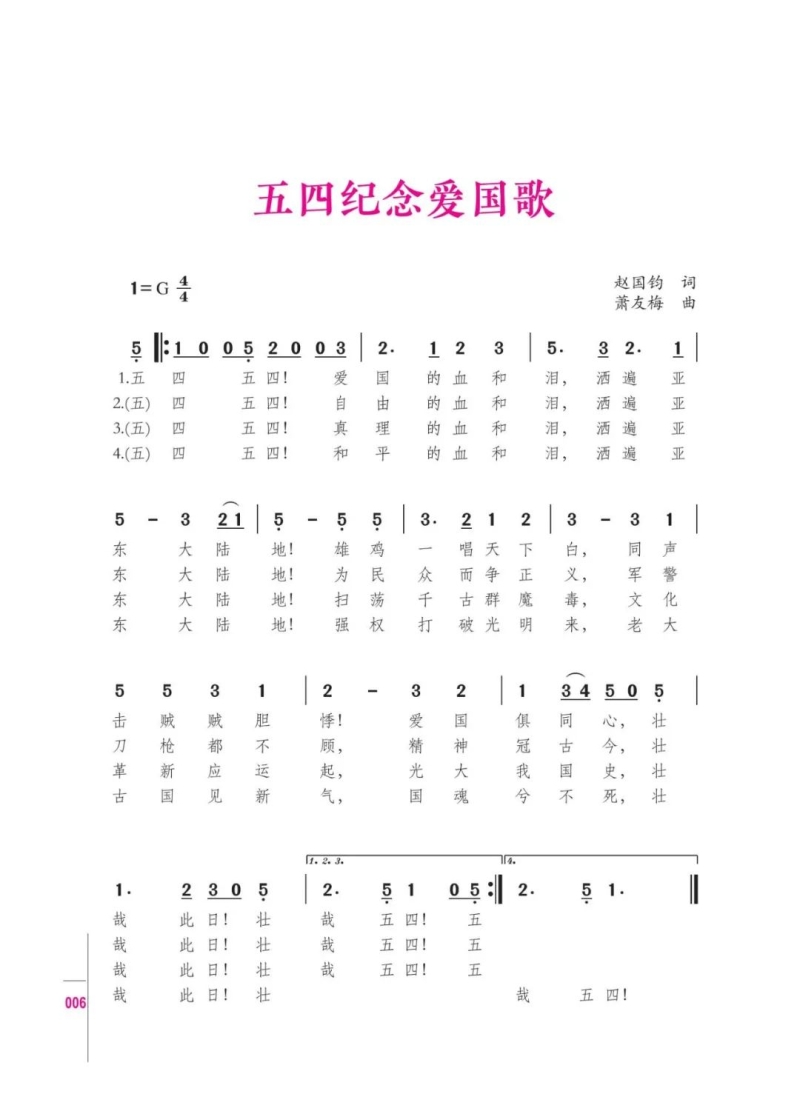

《五四纪念爱国歌》

《五四纪念爱国歌》曲谱

赏析:

《五四纪念爱国歌》创作于1924年,是第一首直接歌颂五四运动的歌曲。1924年5月4日,即五四运动5周年纪念日当天,北京《晨报副镌》第3版刊出赵国钧的这首歌曲。就在同一天,萧友梅将其编成由管弦乐队伴奏的合唱曲,他在北京青年会国民音乐大会上欣然登上舞台,亲自指挥众多爱国青年歌者演唱,收到了振奋人心的效果。

该曲结构较单纯,为进行曲速度,曲调昂扬有力,首尾呼应,具有鲜明的音乐形象。在以四度、五度上行音调配以“壮哉此日!壮哉五四!”的歌词,唱出时让人们感受到豪情万丈、壮怀激越之情,展示出五四热血青年的英雄气概和为中华民族“外争国权,内惩国贼、重振河山”的斗志。歌曲有力地弘扬了五四爱国主义精神,使五四青年的形象在歌声中深入人心。

我愿生如闪电之耀亮

他师从李大钊,做过孙中山的秘书,在莫斯科聆听过列宁的教诲……他是中国共产党早期的革命活动家高君宇。

1896年10月22日,高君宇出生于山西太原静乐县(今娄烦县)的高家大院。

1915年,高君宇考入北京大学理科预科,想做一名地质学家,为国家找矿探宝,实业救国。学习期间,他结识了革命先驱李大钊,开始接触马克思主义,从此走上了拯救苦难中国的道路。

1919年4月30日,巴黎和会决定把德国强占我国山东的权利转交给日本。消息传来,高君宇悲愤不已,四处奔走串联,希望用“直接行动”来挽救沉沦的祖国。

5月4日,邓中夏、高君宇、许德珩等北大学生领袖走在学生队伍最前面,向天安门广场进发。“外争国权,内除国贼” “还我青岛”等横幅挤满天安门广场。愤怒的学生冲向赵家楼——卖国贼曹汝霖住宅。见大门紧闭,高君宇绕宅察看,发现墙头高处接近窗户,急忙找来高个子学生匡互生,把他扶上墙头破窗而入。匡互生打开大门,大家如潮水一般一拥而入,痛打正在曹宅的章宗祥,一把火烧了曹宅。

《北京大学日刊》这样评价高君宇:“从事民众运动……久而益厉,猛勇有加,其弘毅果敢,足为青年模范。”

1920年10月,高君宇成为北京第一个共产主义小组的首批成员之一,也是后来山西省第一位中国共产党人。

1922年春,在一次聚会上,高君宇结识了当时著名的女作家石评梅。石评梅也参加过五四运动,她很有才华,经常写文章宣传新思想、新文化,宣传妇女解放运动,被人们誉为“女界杰出之秀”。已走上革命道路的高君宇经常在思想上开导、帮助石评梅,向她讲解革命理论。高君宇有炽热的感情,但他始终把社会的使命放在首位,他在一封信中对石评梅说: “我是有两个世界的,一个世界一切都是属于你的,我是连灵魂都永禁的俘虏;在另一个世界里,我是不属于你的,更不属于我自己,我只是历史使命的走卒!”石评梅理解并支持高君宇的革命行动,多次帮助高君宇摆脱险境。

1924年,由于受到北洋军阀政府的通缉,高君宇被迫离京。后受党的委托,南下广州去帮助孙中山工作,担任孙中山的秘书。

在平定反动商团叛乱时,高君宇冒着枪林弹雨与时任黄埔军校政治部主任的周恩来共同指挥战斗。是年11月,高君宇随孙中山北上,并协助起草《北上宣言》,重申“北伐之目的,不仅在推翻军阀,尤在推翻军阀所赖以生存之帝国主义”。然而,长期辛劳、高强度的革命生活让原本就有肺病的 高君宇不堪重负,1925年3月,他突然腹痛,入住协和医院。次日凌晨,病床上的高君宇再也没有醒来,他29岁的人生如同一颗彗星划破长空,遽然而逝。

“我是宝剑,我是火花,我愿生如闪电之耀亮,我愿死如彗星之迅 忽。”高君宇写在自己肖像照背后的这几句话,成为他人生的写照,并被女友石评梅刻在他的墓碑上。3年后,忧思成疾的石评梅病逝,葬在北京陶然亭高君宇墓旁,后人将他们的墓合称“高石墓”。

如今,每逢清明,总有情侣携手来到陶然亭献花,吟诵高君宇的自题诗,缅怀他“生如闪电之耀亮”的短暂而又壮阔的人生和那段忧伤悱恻的爱情故事。

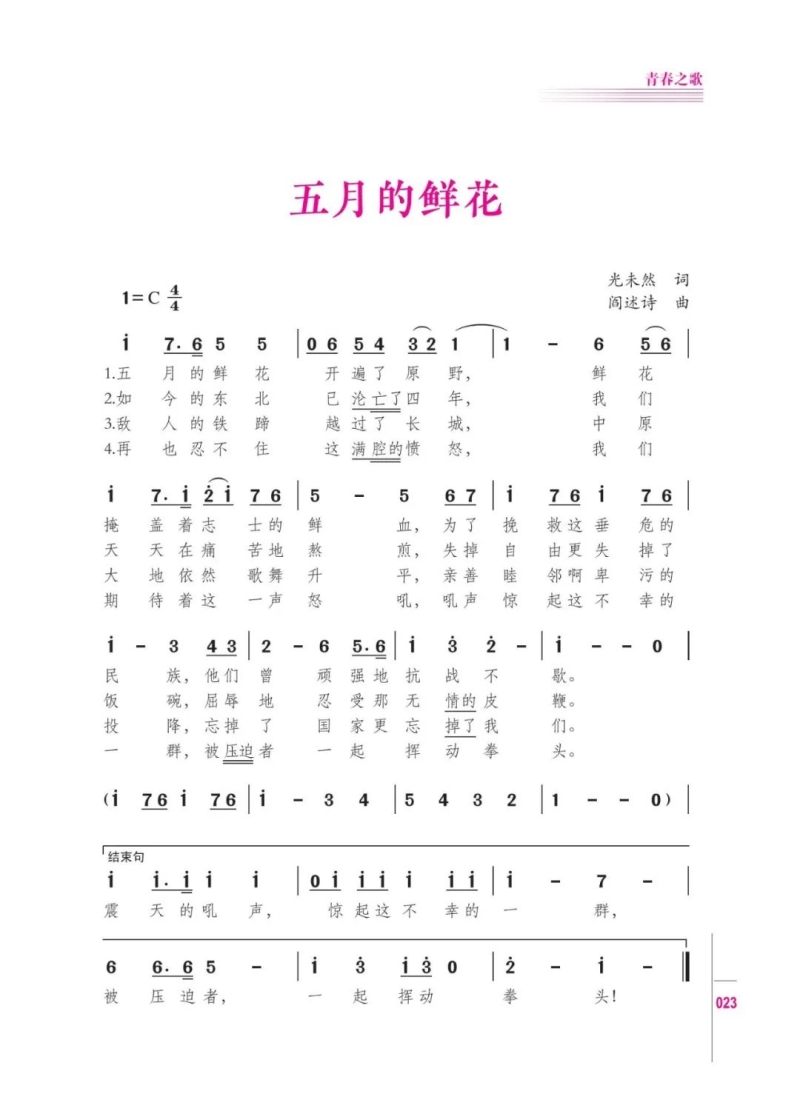

《五月的鲜花》

《五月的鲜花》曲谱

赏析:

《五月的鲜花》由光未然作词,阎述诗作曲。1935年,北京爆发了一二·九学生运动。作为东北大学教师的阎述诗在看到光未然对此事件创作的独幕话剧《阿银姑娘》和该剧序曲《五月的鲜花》的歌词后,对歌词感同身受,欣然为歌词谱曲,此曲由此而来。

该曲以“叹息—悲壮—怒吼—反抗”为音乐主题,选用 “主歌—间奏—主歌变化再现”的三段体曲式,曲调如泣如诉,意境深远。通过深情的歌词及朴素、轻缓的音乐,使听众深切地体会到对民族英烈的怀念和景仰。

丹心耀天山

当你27岁时,你在做什么?你的理想是什么?你为自己的理想付出了怎样的努力?你如何为自己的27岁定义?

1943年,林基路的生命定格在27岁,他把生命最后的热血挥洒在新疆。林基路先后任新疆学院(现新疆大学)教务长、阿克苏专区教育局局长、库车县县长、乌什县县长等职。年轻的林基路在这些岗位都做出了实实在在的成绩,得到了当地百姓的肯定和尊敬。

林基路原名林为梁,1916年出生于广东台山县。1928年,林基路考入新创办的任远中学。在任远中学求学期间,他勤奋好学,因品学兼优被选为全校学生会主席,并担任校刊《骆驼》主编,经常针对时弊发表有独特见解的政论文章。1933年林基路加入共青团,1935年加入中国共产党,并担任中共东京支部第一任书记,组织中国留日学生联合会编写《东流》杂志,撰写文章,反对日本帝国主义的侵华暴行。

1937年,日本加紧侵略中国,同年6月,林基路回到上海,投入抗日救亡运动,后赴延安。1938年初,受党组织的派遣,林基路到新疆做统战工作,就是在这个时候,他改名为林基路,表示永远遵循党的基本路线。

林基路到新疆后任新疆学院教务长,参照延安抗日军政大学的办学方针,以“团结、紧张、质朴、活泼”为校训,坚持理论联系实际,狠抓教学改革。为了提高青年的政治觉悟,激励青年的抗日热情,他在学生中讲述“抗日救国十大纲领”,宣传中国共产党的抗日主张和方针政策,并带领学生走出课堂走向社会,广泛开展爱国抗日宣传活动,以实际行动支援抗战。林基路还导演了《放下你的鞭子》《小朋友你错了》《哨声》等新话剧,编写了《新疆学院院歌》。

在林基路等中共党员的培养教育下,新疆许多青年学生走上了革命道路,新疆学院成为当时新疆各族爱国青年向往的地方。

1939年1月,盛世才将林基路调至阿克苏当教育局局长,同年6月又调任库车任县长。在库车,他看到当地民不聊生的惨状时,决心解民于倒悬。

任职期间,林基路深入调查研究,清理冤假错案,为民伸张正义。他推行民主选举制度,惩治贪官污吏,提拔正直可靠有能力的各族官员。他减轻人民负担,鼓励农民开荒造田,领导群众兴修水利,大力发展农业生产。在两年多的时间里,他领导库车人民先后修建了苏巴什大坝和赤塔河大桥,绘制了库车县图,标明渠系走向,与沙雅县合作修建长达25公里的新渠,在北山龙口修大坝,此坝到现在还在造福于当地群众。在库车的岁月里,林基路积极宣传抗日,号召库车的老百姓支持抗日,凝聚了人心。他的足迹遍及库车大地,深受各族人民的拥护和爱戴。

林基路在库车取得的成绩,让盛世才感到畏惧。1941年,盛世才以 “另有任命”为由,将林基路调离了库车。1942年他又被调至乌什县任县长,随后被盛世才逮捕入狱。

在监狱里,面对严刑拷打,年轻的林基路毫不畏惧,宁死不屈,仍然团结在押同志一起与敌人斗争,并在此期间创作了《思夫歌》《囚徒歌》,鼓舞了同志们的斗志。

1943年9月27日,林基路被军阀盛世才杀害,为新疆各族人民的解放斗争献出了宝贵的生命,年仅27岁。

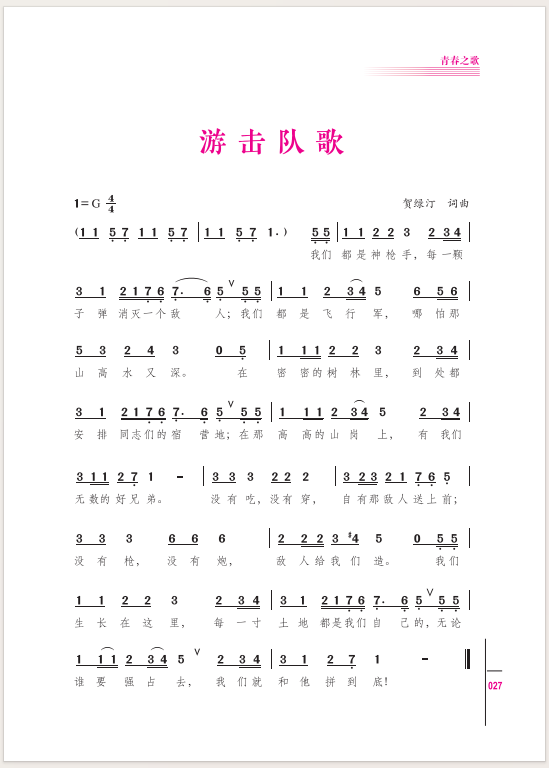

《游击队歌》

《游击队歌》曲谱

赏析:

《游击队歌》创作于1937年,由贺绿汀作词作曲。1937年底,贺绿汀随演剧队到达山西临汾,他和队员们一同听彭雪枫讲解游击队战术,在听的过程中心情澎湃。回到住所,想起战士们英勇的战斗精神,顿时灵感涌上心头,一气呵成写出了这首游击队歌。

该曲第一乐段节奏上模仿小军鼓的特点,以纯朴流畅的音调和轻快敏捷的节奏开始,是一种进行曲的形式,弱拍后半拍起是第一乐段的一个特色。第二乐段转入属调,雄健有力的对比主题充满自信和力量;第三乐段是第一段主题的再现,把游击队员的形象永远留在人们的记忆中。

永远的“李向阳”

“别动,我是李向阳!”

在中国银幕上,“双枪李向阳”是深受一代代观众喜爱的抗日英雄形象。他的原型,就是被授予“太行山特级战斗英雄”光荣称号的郭兴。

1924年,郭兴出生在河南辉县的一个农民家庭,16岁时,郭兴和村里的15个青年报名参加八路军,因为岁数小、个子矮,郭兴没有被指导员选中。但他不肯放弃,一直跟在部队后面走了三天三夜,鞋子都走烂了,指导员拗不过他,只好把他留下。就这样,郭兴成了一名通信兵。

太行军区五分区司令员皮定均慧眼识人,发现郭兴办事干练,具有一定的指挥能力,就给了他3个兵,一支老掉牙的“汉阳造”长枪,一支撅把子短枪,让他到老家豫北组织武工队,在一年完成三项任务:拉起一支七八十人的队伍;消灭5名日军、100名伪军;从敌人手中夺取2挺机关枪、100支步枪。

郭兴回到家乡,很快就组织起武工队,消灭了100多个伪军,缴获步枪110支、机枪2挺。三项任务完成了两项,只剩下消灭5个日军的任务。

12月的一个中午,郭兴化装成日军小队长,骑上高头大马,和两个队员“威风凛凛”地来到县城……郭兴策马快跑,手拿双枪,和队员一起见日军就打。等日军反应过来时,郭兴他们已冲出县城,消失得无影无踪了。

武工队在郭兴的领导和指挥下,炸碉堡、断铁路、杀日军,神出鬼没,出奇制胜。二十世纪五十年代,敌后武工队的事迹成了小说《平原枪声》的素材,根据小说改编的电影《平原游击队》公映后,“李向阳”的名字很快蜚声大江南北。

1968年1月,郭兴奉命从黄海之滨开赴新疆,肩负起了保卫边疆、建设边疆的重任。1968年1月,郭兴从北疆军区司令员岗位光荣退休,回到老家河南洛阳定居。

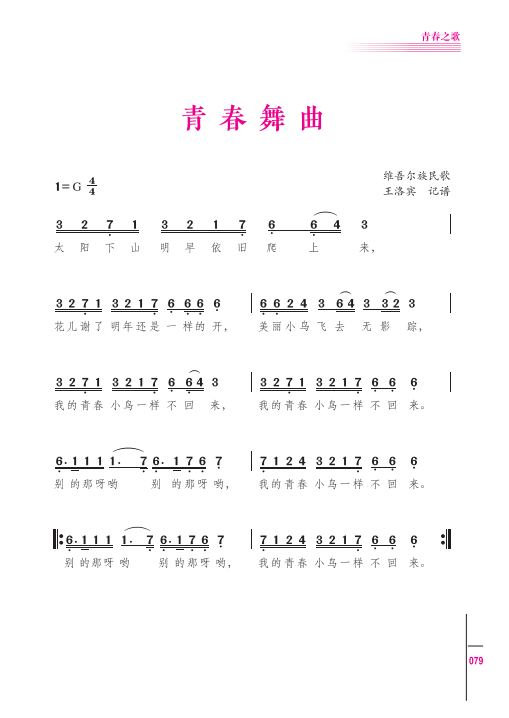

《青春舞曲》

《青春舞曲》曲谱

赏析:

《青春舞曲》是由“西部歌王”王洛宾先生根据维吾尔族民歌整理编创而来。歌曲中以“太阳”“花儿”“小鸟” 等意象为依托,抒发了人们赞美青春、珍惜青春年华的美好情感。歌曲旋律优美,朗朗上口,节奏鲜明欢快,富于动感,歌词富含深刻的哲理与教育意义。

该曲为二段体结构,采用了变化重复的写作手法,旋律起伏明显,具有新疆维吾尔族民歌的典型艺术特征,短小精炼且韵味别致,一再重复的那句歌词“我的青春小鸟一样不回来”运用了比兴的艺术手法,强调了青春的可贵,耐人寻味且激人奋进,充分体现了民族音乐文化的精髓。在传承民族音乐文化的道路上,这首作品更像是一座不朽的里程碑,体现着民族音乐的强大生命力与时代感染力。

燃烧的生命火花

1952年,不满14岁的湖南妹子王孟筠虚报岁数报名参加新疆军区生产建设兵团,成为一名光荣的军垦战士。

在八一钢铁厂做选矿石工作的王孟筠有股不服输的劲儿,重活、累活抢着干。过重的劳动和艰苦的环境,让她患上了风湿性关节炎。

身体稍有好转,王孟筠就要求出院。鉴于她的病情,上级把她调到八一农场《工地快报》当了一名刻印员。然而,王孟筠的病情又加重了,患上了耳聋、偏瘫。治疗期间,她看完了《钢铁是怎样炼成的》《真正的人》《把一切献给党》等文学作品,决心把卓娅、保尔作为自己的学习榜样,与病魔作斗争,重新站起来。

在病床上,王孟筠以惊人的毅力,用僵硬的手写下了10万字的日记《病床上的歌》。她说:“思考时要像卓娅那样用心,遇到困难时要像保尔那样坚强。”

1955年8月,王孟筠回到八一农场。政治处认为她是残疾人,就没给她安排具体工作。王孟筠又气又急,找到政委要工作。

政委拗不过她,只好让她回到刻印员岗位上去。重新工作的王孟筠刻苦认真,日夜“练笔”,仿宋、楷体、黑体,刻写得和铅字一样,一小时能刻1000多个字。

很快,王孟筠身残志坚的事迹在农场传开,被评为兵团和农六师优秀共青团员、自治区青年社会主义建设积极分子。

1956年秋天,著名作家王玉胡来到八一农场采访王孟筠,撰写了长篇通讯《生命的火花》,发表在《新疆日报》上,国内各大报纸竞相转载。农场宣教科科长邓普写成了电影文学剧本《生命的火花》,由西安电影制片厂(现西部 电影集团)拍摄为同名电影。不久,调往新疆电影制片厂(现天山电影制片厂)任编剧的邓普又将剧本改写成长篇小说《军队的女儿》。以王孟筠为原型的主人公刘海英,成为一代中国人的偶像。

后来组织安排王孟筠到气候温暖的广东湛江农垦疗养院疗养,但王孟筠不甘愿让国家供养一辈子,她把档案中“受供养人员表”换成“职工情况表”,把身体状况由“丁等”改为“丙等”,多次向组织要求工作。

疗养院领导只好答应她:“你到和平农场试试吧,边养蜂边疗养。以疗养为主,顶不住就回来。”

偶然一次,她打开蜂箱,被被激怒的蜂群蜇了200多处。当天晚上出现发高烧、昏睡等症状。然而,奇迹出现了,她居然因此摘下助听器——听力恢复了。

从这以后,王孟筠一边学习养蜂技能,一边摸索对自己进行“蜂疗”。两年后,她终于甩掉拐杖走路了。成为“蜂疗”专家后,王孟筠坚持免费为群众治病,奉献着自己的一技之长。

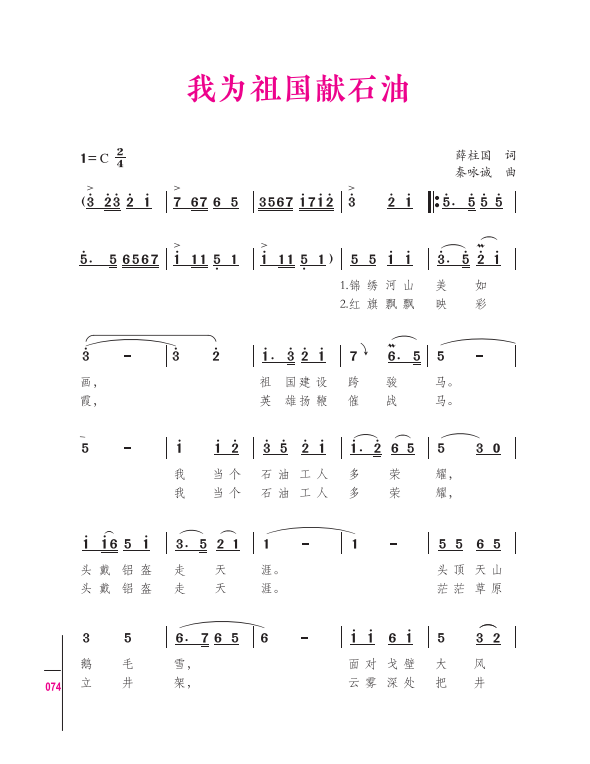

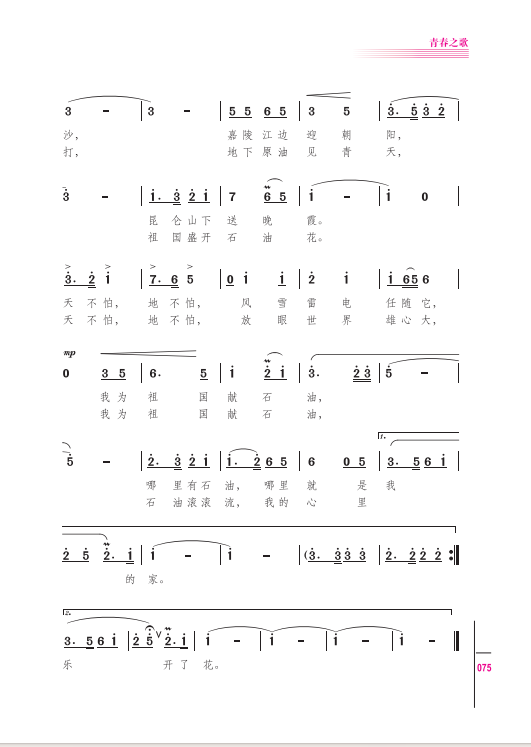

《我为祖国献石油》

《我为祖国献石油》曲谱

赏析:

1964年3月,中国音乐家协会组织作曲家到大庆油田体验生活,创作一批反映石油工人的作品。油田安排音乐家们深入勘探、钻井采油、炼油等工作一线,体验生活。其中秦咏诚被安排在“铁人”王进喜担任队长的“1905英雄钻井队”,并在井队里和王进喜朝夕相处了3天。秦咏诚回到招待所,一首歌词映入眼帘,是石油工人薛柱国写的《我为祖国献石油》。歌词形象生动,人物鲜活,将石油工人豪迈乐观的态度和战天斗地的大无畏革命精神描绘得淋漓尽致。秦咏诚看后如获至宝,在招待所食堂内仅用了20分钟就完成了这部作品。

歌曲的前奏采用了较快的速度,明快而富有弹性的节奏,跳动起伏的旋律线好像满载着石油工人的列车驰骋在祖国的锦绣河山。2018年6月15日,中国石油大学在建校65周年之际,将《我为祖国献石油》确定为校歌。

献身石油事业的“将门之女”

1936年3月12日,著名爱国将领杨虎城的第五个女儿在古城西安出生,取名“拯陆”。日寇入侵,神州陆沉,这个名字寄托着父亲对女儿将来拯救苦难中国的殷殷期望。

新中国成立后,正在西安女子中学读书的杨拯陆光荣加入共青团,并被选为团总支书记。1953年,17岁的杨拯陆考上西北大学,毅然选择了石油地质专业。大学毕业时,家人希望杨拯陆留在西安或去北京,但她在毕业生登记表“工作志愿”一栏里填写的是:第一志愿,新疆;第二志愿,柴达木……

1955年5月15日,杨拯陆一行29名学生,怀着建设边疆的壮志,踏上了西行的路程。到新疆石油局地质调查处工作后,杨拯陆坚持留在野外地质队,希望能尽快发现大油田,满足祖国建设的需要。

1958年9月25日,担任117地质勘探队队长的杨拯陆在新疆的三塘湖盆地率队进行石油地质勘探时,遭遇寒流袭击,壮烈牺牲。人们找到她的遗体时,发现她俯卧在一道冰雪覆盖的斜坡上,两臂前伸,十指深深地插在泥土里。在她的怀里,揣着一张新绘的地质图。

那一年,杨拯陆22岁,用生命践行了自己的誓言,把青春年华永远定格在祖国的边疆大地上。1982年,中国地质学会把她生前在三塘湖盆地勘察的一个含油地质构造命名为“拯陆背斜”。

1993年9月26日,在三塘湖盆地,随着油井阀门的缓缓转动,一股黑色的石油呼啸而出。这一天的石油工人们,没有欢呼拥抱而是静立默哀,向为祖国石油事业牺牲的先驱们致敬。

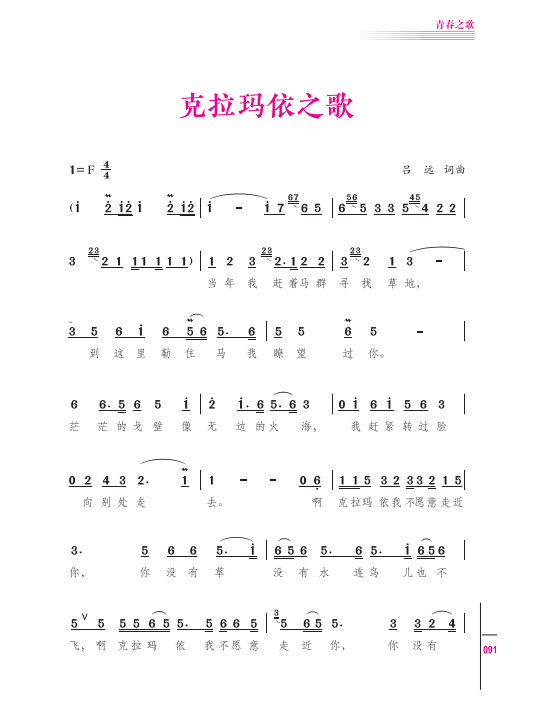

《克拉玛依之歌》

《克拉玛依之歌》曲谱节选

赏析:

《克拉玛依之歌》是新中国第一首歌唱中国石油的歌曲。当时正值国家百废待兴的建设时期,歌曲通过对比克拉玛依油田曾经的荒凉与今日的繁荣,充分体现了石油工作者们在戈壁滩艰苦创业的历程,从侧面也反映出我们的国家陆续摘掉了贫油的帽子,工业的发展逐渐走上了正轨。

该曲为单二部曲式结构,节奏欢快活泼,旋律充满新疆少数民族特色。

沙漠上的动人神话

1955年1月,第六次全国地质勘探会议决定,在新疆黑油山打探井,以期找到石油。

6月酷暑,独山子矿务局派出由8个民族、36人组成的1219青年钻井队,奔走黑油山打克拉玛依第一口油井——克一号井。出发前,这群年轻人立下了“安下心,扎下根,不出油,不死心”的誓言。

当时没有住处,队员们就露宿戈壁滩。工地上,苍蝇、蚊子、牛虻等到处飞。方圆几十里没有水,每人每天只能分得一脸盆硫化氢水。夏天的戈壁滩,地面温度高达五六十摄氏度……在这种即使不工作也难以生存下去的极端恶劣环境中,钻井队员们顽强地坚持战斗。

1955年10月29日,这是一个永远载入中国石油史上的里程碑,打到300多米深时,突然发生了井喷,水柱呼啸而出,卷着泥沙拍打得井架啪啪直响。钻井队组成突击队,硬是把钻杆下到井里,然后用脸盆、铁桶甚至碗缸回收散流的泥浆压井……随着原油流出,新中国第一个大油田诞生了。

克拉玛依油田的诞生,极大地缓解了新中国自力更生发展经济的能源压力,为进入全面建设社会主义的中国注入了强大的动力,也为热情高涨的中国人民注入了巨大的精神动力。

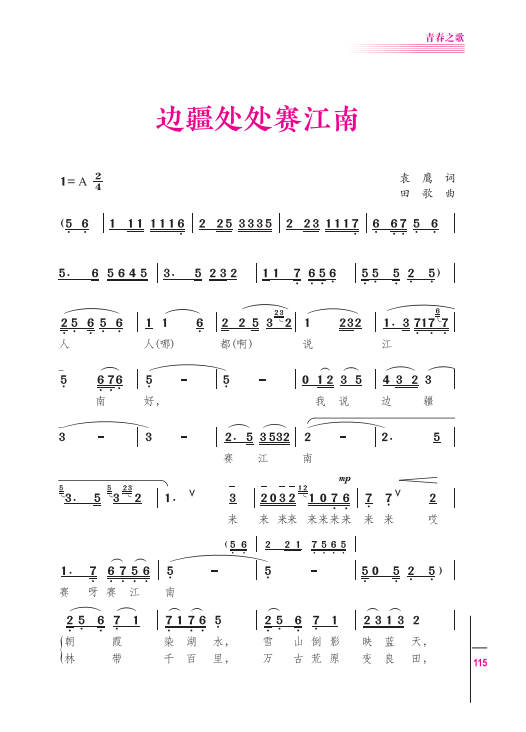

《边疆处处赛江南》

《边疆处处赛江南》曲谱节选

赏析:

《边疆处处赛江南》创作于1965年。作为电影《军垦战歌》的插曲,该曲充满了作者对祖国边疆的热爱,同时高度赞美了战士们屯垦戍边所取得的光辉业绩。优秀的作品源于对生活的真情实感,曲作者田歌先生为了创作这首歌曲,只身去往新疆生产建设兵团,与兵团百姓共同生活,共同劳动,最终成就了这首《边疆处处赛江南》。

歌曲属于两段体结构,体现出新疆地区的少数民族音乐风格,节奏热情强烈,可以伴歌起舞。歌曲中所洋溢的无私奉献、开拓进取的兵团精神将一直激励人们建设祖国的边疆。

新中国第一代女拖拉机手

今年91岁的金茂芳,是新中国第一代女拖拉机手。她还有两个身份:第三版人民币一元纸币上女拖拉机手肖像的人物原型之一;石河子“戈壁母亲”雕塑中怀抱婴儿的母亲肖像原型。

1952年,19岁的金茂芳和伙伴们经过33天的奔波,终于到达石河子时,这里还是一片不毛之地。

走过八千里路云和月,金茂芳和伙伴们在茫茫戈壁上开启新的人生。组织上询问她的工作意愿时,她毫不犹豫地报名驾驶拖拉机。那个年代,拖拉机是先进生产工具,成为拖拉机手,是一件非常值得骄傲的事。

一年365天,金茂芳和伙伴们天亮即起,深夜才收工,机器不歇人不歇,白天黑夜连轴转,渴了喝凉水,饿了啃干粮,累了就靠着拖拉机打个盹儿。在机耕运输队工作期间,金茂芳创下一天播种120亩地和7年完成计划20年的任务。根据机车使用记录表,在担任“莫特斯”机车组组长的7年里,金茂芳平均每天工作时间长达12个小时以上。1962年,她被兵团评为“二级英雄模范”;之后多次被评为兵团和自治区劳动模范;2008年,被兵团授予“十大戈壁母亲”荣誉称号;2019年,获得全国“最美奋斗者”荣誉称号。

在《青春之歌》这本书中

歌曲背后的新疆记忆还有很多

《小白杨》与孙龙珍烈士

《我和我的祖国》

与坚持用国家通用语言办学的库尔班•尼亚孜校长

《请到天涯海角来》与“西部瓜王”吴明珠女士

《军港之夜》与“辽宁舰”上的维吾尔族女兵

……

每一个青春的故事里

都闪耀着“五四精神”

给我们奋斗的激情与力量

最新评论: