石榴云/新疆日报记者 赵梅

马儿健壮有力,昂首站立;猴儿携手嬉戏,回首顾盼……这是千年前吐鲁番古代先民用剪纸记录下的生活场景。如今,这些剪纸竟然完好地保留下来,成为国内最早的剪纸作品。

新疆博物馆研究馆员阿迪力·阿布力孜介绍,这批剪纸作品于1959年出土于吐鲁番阿斯塔那古墓群,其中有两幅团花剪纸,多幅对马团花剪纸、对猴团花剪纸、人形剪纸等,年代均为南北朝至唐朝时期。

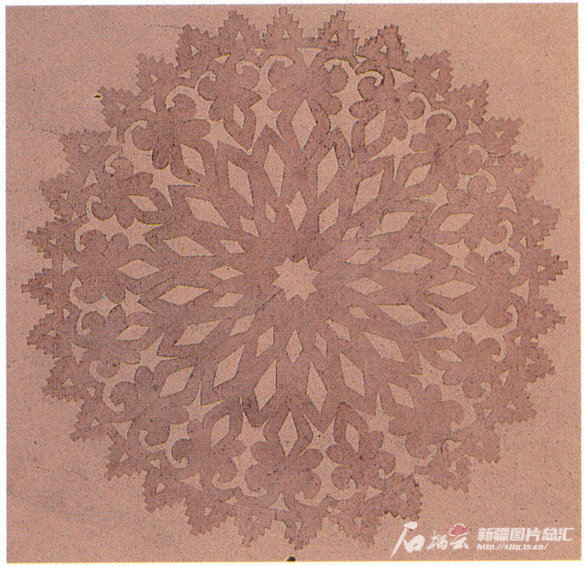

吐鲁番阿斯塔那古墓群出土北朝时期团花剪纸。自治区博物馆提供

对马团花剪纸已残。人们复原其原样后发现,六边形内交错的圆形、菱形、三角形组成一朵莲花,六边形外是6对体态雄健、相背而立的马形。

对猴团花剪纸也已残。复原后,内圈为几何纹样组成的花纹图案。内外圈之间,有8对猴子围成圆圈,携手相对而视,身姿曼妙,似乎正在林间嬉戏玩耍。

人形剪纸有两种,一种上有并排而立的7人形状,近似泥俑。另一种有4个对称的站立人形纹。两种人形剪纸造型虽简洁,但图案充满浓郁的生活气息。

“这批古代剪纸从画面到艺术手法,都和今天民间团花剪纸极为相似。尤其是剪纸中成双成对的表现形式,反映出当时人们已经创造出对称与均衡的艺术手法,剪纸艺术已经臻于成熟。”阿迪力说。

吐鲁番阿斯塔那古墓群出土对猴团花剪纸。自治区博物馆提供

剪纸起源于中原,出自《吕氏春秋》的成语“剪桐封弟”(或“桐叶封弟”),记叙了年幼时的周成王姬诵,一次和胞弟叔虞玩耍时,随手将一片桐叶剪成玉圭的形状送给叔虞说:“我将拿着玉圭封你。”这件事被辅佐成王的周公旦知道后,说天子无戏言,让姬诵选择吉日把叔虞正式封为唐国的诸侯。由此“剪桐封弟”的典故,也有了提醒人们坚守诚信、谨言慎行的寓意。

晋唐时期,中原流行“镂金作胜”的风俗。“胜”,就是用纸或金银箔、丝帛剪刻成各种花样。如套方几何形的“方胜”,花草形的“华胜”,人形的“人胜”。当时,每逢正月初七,人们就会把各种形状的“胜”当头饰,或贴在屏风、窗棂等上面,或作为礼物送给亲朋好友,以此传达对美好生活的憧憬和祝福。

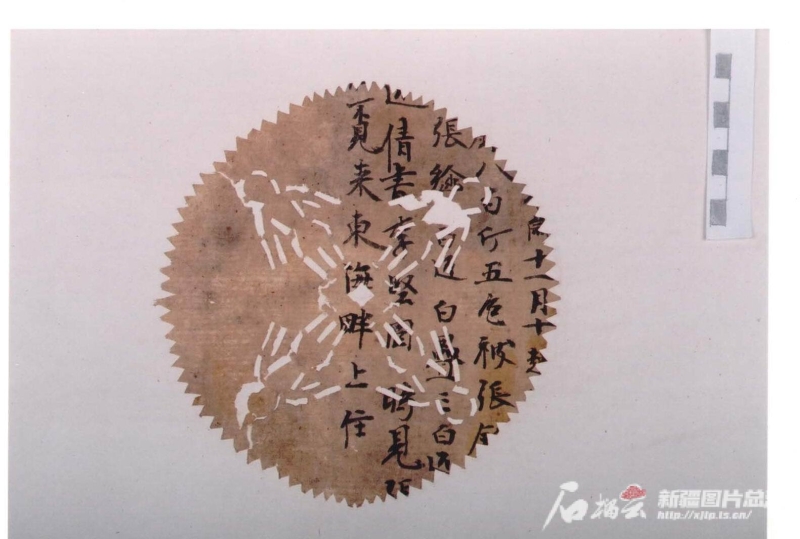

从阿斯塔那古墓群出土的唐代人形剪纸来看,剪纸中的7个女子排列成行,头部发髻均装饰有“胜”。说明中原女子有戴“胜”的习俗,在唐代就已传播并流行于吐鲁番。

吐鲁番阿斯塔那古墓群出土对马团花剪纸。自治区博物馆提供

宋朝时,剪纸艺术的运用更加广泛,其中一个重要创造,就是将剪纸艺术用于瓷器,称为剪纸印贴法。其初创时期是把剪纸直接贴在白色瓷胎上,然后施釉;揭开剪纸后,图案部分就露出白色的瓷胎,然后再一次入窑烧制即可。成熟期的剪纸印是在瓷胎上先施一次釉,然后贴上剪纸图案再施另一种颜色的釉,揭开剪纸后入窑烧制。瓷器烧成后,就会呈现釉色不同的图案。

吐鲁番阿斯塔那古墓群出土人形剪纸。自治区博物馆提供

明清时期,剪纸技艺进入鼎盛时期。各种灯具、扇面、刺绣等装饰图案,均运用了剪纸艺术。与此同时,剪纸逐步演变为春节、喜庆日子添彩的符号,窗花、墙花、门笺等应运而生,尤其是窗花,是民间剪纸中分布最广、数量最大、最为普及的品种。直到今天,全国各地的农村和城市,仍有春节期间贴窗花的习俗。

如今,新疆的剪纸艺术历经千年发展和创新,呈现出既彰显本地文化特点,又融入外来文化元素的独特魅力。

(版权作品,未经授权严禁转载。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。)

最新评论: