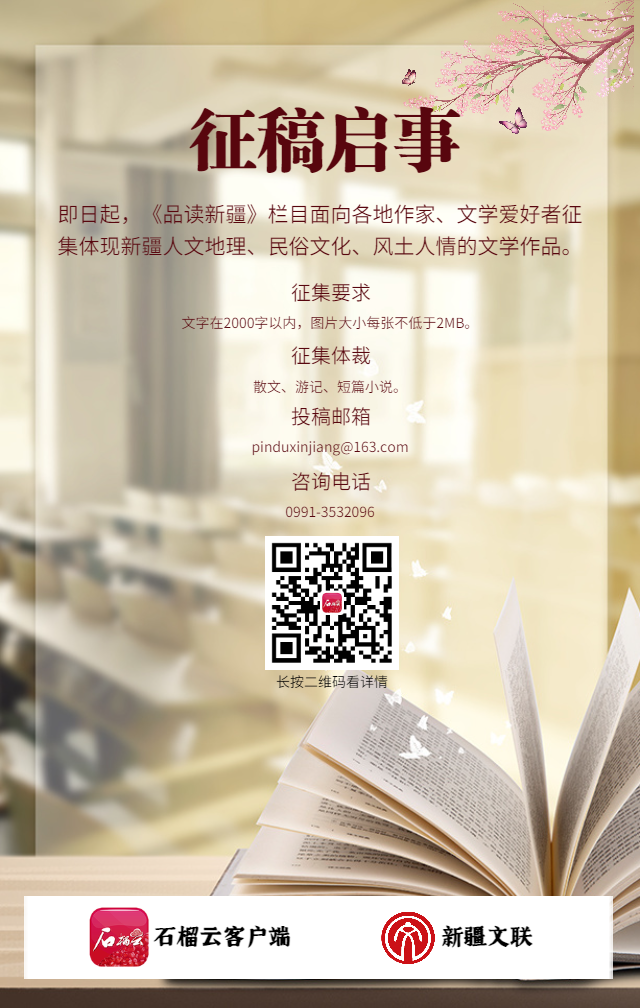

品读新疆

眼前蜿蜒曲折的瓦罕河谷

它的魅力从未消失

仍然吸引着向往它的人们

一次次投入帕米尔的怀抱

![]()

点击音频收听《千年古道瓦罕走廊》

电影《亚历山大大帝》中有这样一个场景:亚历山大眉毛上粘着雪花站在雪峰上,遥望着被皑皑白雪覆盖的兴都库什山——这里就是瓦罕走廊。据说,公元前327年,年仅29岁的亚历山大带领他的马其顿大军,在征服埃及和波斯之后,一路来到中亚的兴都库什山,梦想将他的帝国延伸到东海。然而海拔4000米以上,气候条件恶劣,横跨数千公里的帕米尔高原,对于2300多年前赤足行军的古人,是一道不可逾越的天堑,亚历山大不得不妥协,在这里转了一个弯,带领大军南下去了印度。

出于对这片神奇土地的探索和向往,5月,由女婿驾车从喀什出发一路向西,领略了沿途令人目不暇接的丹霞、雪山、高原、峡谷与河流等地理风光大片。当行至距帕米尔高原约100公里的地方,便看到远方出现了一堵跨度极宽的高大冰雪“墙壁”。由于帕米尔高原在地面上的突然抬升,给远道而来的人们带来了视觉冲击,见到此情此景,我的心中跃然跳出两个字:葱岭。

公元399年,东晋高僧法显曾从长安沿古丝绸之路,从这里西行求取佛法,归来后描述葱岭当时的情况:“上无飞鸟,下无走兽,四顾茫茫,莫测所之,唯视日以准东西,人骨以标行路耳……有顷,至葱岭。岭冬夏积雪,有恶龙吐毒,风雨沙砾,山路艰危,壁立千仞。”

5月的帕米尔高原,气候依然寒冷,雪山白云是它的主色调,路边羊群在金黄色的草滩觅食。

第二天清晨从塔什库尔干塔吉克自治县(简称塔县)出发沿314国道往红其拉甫方向行驶半小时,远远见到3块大石头,便到了瓦罕公路入口。4个红色大字“瓦罕走廊”赫然映入眼帘,那里有游人络绎不绝地与之打卡留影,后边山体上有石头垒出的“万岁,祖国万岁!”一行字;旁边竖立着3块石碑,记载法显、玄奘、安世高行径处。有几户牧民在此摆摊售卖着塔青玉、红玛瑙、青金石、绿宝石等原石。

瓦罕走廊位于帕米尔高原南端和兴都库什山脉东北段之间的一个山谷,是阿富汗巴达赫尚省至我国新疆的呈东西向的狭长地带,其西起阿姆河上游的喷赤河及其支流帕米尔河,东接塔县,整个走廊东西长约300公里,南北最窄处仅15公里,最宽处约75公里。走廊的南面是巴基斯坦,北面是塔吉克斯坦,素有“鸡鸣闻三国”之称。东晋高僧法显、大唐高僧玄奘和西域佛经汉译创始人安世高都曾经过这里去印度研究佛法。

瓦罕走廊历史上曾是欧亚大陆地区的古丝绸之路的一部分,是华夏文明与印度文明、中亚文明、波斯文明和欧洲文明交流的重要通道。千百年来,敢于冒险的商队不断探寻翻越雪山的垭口,沿着激流冲刷的河谷前行,逐渐在群山间踏出一条条蜿蜒的丝绸之路,留下许多著名的山口、河谷与通道。

从诸多的史书记载中也可以看出,曾经的瓦罕走廊地理位置很重要,通过此道可以出大月氏,到达安息。如今,虽然古丝绸之路上商贾云集、僧侣接踵的热闹景象已销声匿迹,但它的价值却并未随时光而降低。

公元641年,唐玄奘骑着古印度王赠送的大象,花了七天七夜穿过瓦罕走廊,翻越明铁盖达坂,于公元645年返回长安,将其所见所闻写成《大唐西域记》。玄奘笔下的葱岭“东西南北各数千里,崖岭数百重,幽谷险峻,恒积冰雪,寒风劲烈”是对帕米尔高原形象、准确的描述。玄奘由“国境东北,逾山越谷,经危履险,行七百余里,至波谜罗川”(《大唐西域记》卷十二)。“波谜罗”即帕米尔,这是人类历史上最早对帕米尔高原的描写。每年大致在9月后,帕米尔海拔高的地方基本进入一种静止状态,人迹罕至,甚至很少有动物的印迹。面对它,我猜想当年玄奘大师应该也是被高原上雪峰与湖泊交相辉映的坚硬之美所深深震撼,因而产生与当地人一样的敬畏之心吧。

13世纪,富有传奇色彩的意大利旅行家马可·波罗曾到过瓦罕走廊。他记叙这里宝石珍贵、骏马威武、弓箭手技艺高超,尤其提到山上的空气非常纯净,据说能治愈一切疾病。

眼前蜿蜒曲折的瓦罕河谷,它曾经目睹了张骞回国、法显西行、玄奘东归、高仙芝大军远征小勃律,以及马可·波罗由此前往中国……这些道路虽然看似已经淡出了人们的视线,但魅力从未消失,仍然吸引着向往它的人们,一次次投入帕米尔的怀抱。(文/尚新革 图/壮美帕米尔微信公众号)

主播:赵晓雄

新疆文化艺术研究会朗诵艺术学会会员

(版权作品,未经授权严禁转载。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。)

最新评论: