品读新疆

走进巴楚县博物馆

给人一种眼前一亮的感觉

现代化的展厅内陈列着数百件

巴楚县境内出土的珍贵文物

通过文字、图片、图表

和现代化的展示手段

再现了巴楚的历史文化风貌

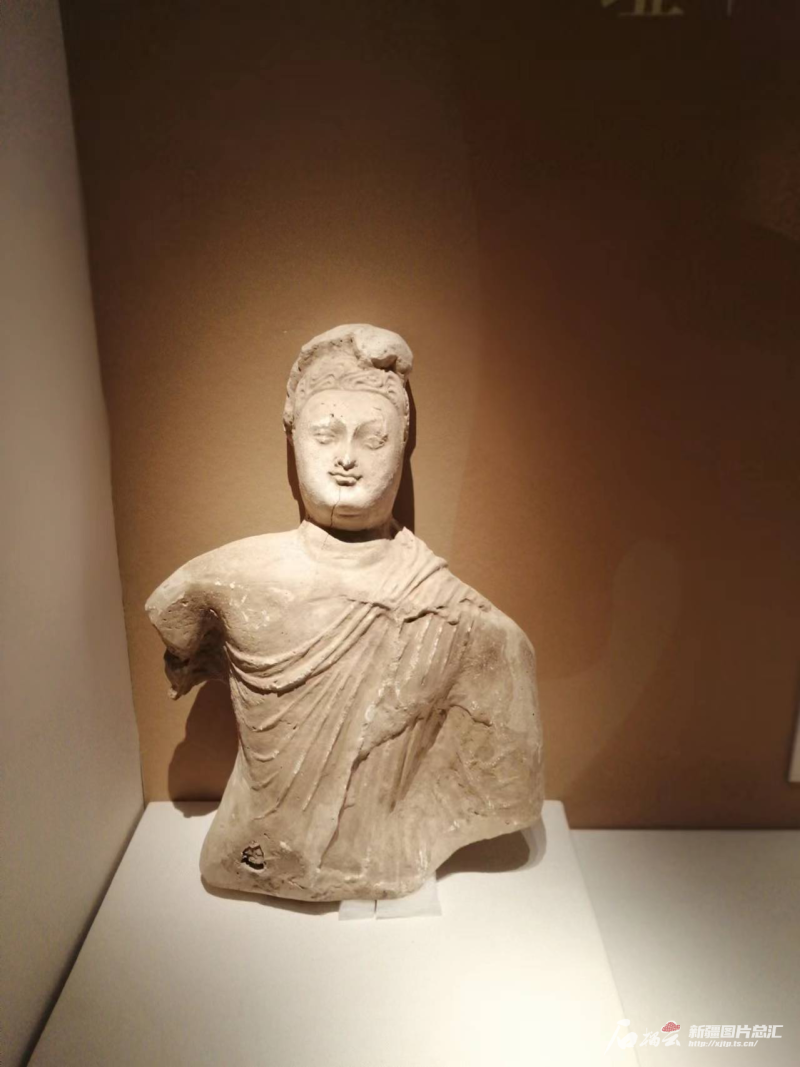

点击音频收听《巴楚佛教雕像》

走进巴楚县博物馆,给人一种眼前一亮的感觉,现代化的展厅内陈列着数百件巴楚县境内出土的珍贵文物,有泥塑、木器、铜器、木简、文书、壁画、钱币和农作物等,通过文字、图片、图表和现代化的展示手段,再现了巴楚的历史文化风貌。其中引人注目的是托库孜萨来遗址发现的一批菩萨、佛像、比丘、供养人、猴子等泥塑作品,这些佛教造像虽然不够完整,但反映了北朝至唐朝时期佛教在这里盛极一时,说明巴楚在内的新疆地区历来是多民族聚居和多种宗教信仰并存的地区。

托库孜萨来遗址位于巴楚县东北48公里处,包括托库孜萨来古城遗址、托库孜萨来佛寺遗址和图木舒克佛寺遗址,年代从汉朝至宋朝时期。它依山而建,地势西高东低,有三重城墙。托库孜萨来佛寺由九座形似宫殿、庙宇的遗址组成,所以被人称为“托库孜萨来”,意思是九座宫殿。托库孜萨来遗址是唐代文书记载中的“据史德城”所在地,唐代曾一度成为喀什地区政治、经济、文化的中心城市。据文史资料记载,这个遗址在公元前2世纪是西域三十六国(城邦)中的尉头国所在地,后曾是古龟兹国与古疏勒国的分界线,是一座依山傍水的军事要塞。到了唐朝,屯垦空前鼎盛,信仰佛教的儿女在这里繁衍生息。

唐朝初期,“据史德城”也就是托库孜萨来城,属安西都护府管辖,是丝绸之路天山南道之北路。丝绸之路由此通往疏勒,再向西通往葱岭。唐王朝对西域进行有效管辖,保障了丝绸之路的畅通,极大地促进了托库孜萨来地区商业的繁荣。安史之乱后,托库孜萨来地区先后为吐蕃、喀喇汗王朝、西辽控制。由于长期的战争、河流改道等,该城经济、文化走向衰落,逐渐被废弃,现在人们看到的托库孜萨来遗址是一片废墟,几乎被破坏殆尽。

清代学者王树楠编撰《新疆图志》记载:“今城(巴楚)东北一百五十里,图木舒克九台北山有废城,樵者于土中掘得开元钱,因呼为唐王城”。当地居民在该遗址中发现有唐朝开元通宝钱币,所以此城被称为“唐王城”。托库孜萨来遗址曾出土大量古文书、钱币、丝绸、毛织物、木器和佛教塑像、壁画等精美文物,具有较高的历史文化研究价值,其中最具观赏价值的是这里发现的佛教泥塑雕像。

巴楚县托库孜萨来佛寺遗址出土的泥塑佛像。

19世纪末20世纪初,西方所谓的探险家陆续来到新疆大肆盗掘文物,造成了不可估量的损失,其中法国人伯希和在新疆喀什、阿克苏等地盗走大量文物珍品。1906年,伯希和率一支由74匹马组成的马队,经过两个多月的行程到达托库孜萨来遗址。他雇用当地村民30多人,挖了近两个月,收集各类文物400多件,其中大部分是具有犍陀罗艺术风格的彩色塑像、高浮雕壁画装饰、木雕像和大批精美壁画。同时还有数十件婆罗米文和汉文文书及五铢钱、开元通宝和北宋崇宁重宝等。伯希和在这里发现了一组又一组浮雕彩绘泥塑,欣喜若狂,后来在他的《伯希和西域探险记》中写道:“这些泥塑已严重残毁,变得坚硬且易碎,但其装饰的宏大气派却会使人产生一种强烈的印象。”其中一处佛教故事群泥塑作品,讲述的是《须达拏太子本生》故事。只见一位菩萨盘腿而坐,面容清秀圆润,双臂残缺,围绕在菩萨身边的人物泥塑也栩栩如生。

《须达拏太子本生》讲的是古印度叶波国太子须达拏乐善好施的故事。须达拏将国库内所有的金银财宝和衣物都施舍给了百姓,因此他的美名传遍天下。后来又将叶波国的镇国之宝白象送给了敌国派来的使臣,国王下令将其流放到六千里以外的檀特山,让太子悔过自新。须达拏太子在流放的过程中,不仅将财物、车马等布施给沿途的人们,而且将两个孩子布施给一个婆罗门非常懒惰的妻子做奴役。帝释天见太子如此广行布施,便索要太子美丽的妻子,太子满口答应。帝释天被太子无私奉献的精神感动,将其妻子还给了太子,并将其被百般虐待的孩子从市场买回,送到叶波国王府。叶波国王见两个孩子吃尽了苦头,派大臣进山将太子夫妇迎回王府,全国臣民拥戴太子为国王。敌国被太子的善施行为感动,主动送还白象,以示悔过。从此两国和好,永无战事。须达拏没有停止布施,直到成佛。

图木舒克佛寺遗址被盗掘的文物现分藏于法国吉美博物馆和法国国立图书馆。吉美博物馆收藏的这组佛教故事群像中,左边两位站立者雕像,右肩袒露,留络腮胡须,应该是贪得无厌的婆罗门;正中的美女像应是须达拏太子的妻子,右侧男性头部残缺,应是须达拏太子本人;太子和其妻子脚下的两个小塑像,应该是他们的两个孩子。这组雕像群虽然不够完整,但活灵活现展示了《须达拏太子本生》故事。

伯希和等人将在巴楚盗掘的文物带回国内,并在西方各大博物馆展出,把佛教东传的研究推向了一个新阶段,引起世界轰动。

1929年,我国考古学家黄文弼曾来此地进行考察,在这里发掘出了不少文物,并对托库孜萨来古城遗址进行了测量与发掘。他的著作《塔里木盆地考古记》中详细记录了遗址的状况:“有内、中、外三重城,城墙已不复存在,仅余墙基。内城自山腰绕至地面,计七百五十六米,山脚有古房屋建筑遗址。中城计一千零八米,接内城,绕于平地至山巅,接外城。外城则由中城绕山头直至山南麓,计一千六百零八米。在南山根尚有古房屋遗址及墓葬,但已被中外人士盗掘尽净。现在的平地城,已被开为田舍,只剩下古城遗址”。

1959年,新疆博物馆南疆考古队在这里发掘、征集4000多件文物,其中有汉代五铢钱范、纺织品、龟兹文木简,各种文纸文书、骨笛和生活用具,并有泥塑佛头像、粮种、棉籽、瓜果核。这些可移动文物标本,为了解和研究汉、魏晋南北朝、唐宋时期的政治经济、文化及社会各个方面的情况提供了重要依据。

托库孜萨来佛寺遗址发现的大量泥塑造像,反映了唐朝时期西域疏勒佛教艺术之兴盛。疏勒即今天的喀什地区。魏晋南北朝时期,疏勒城的佛教就比较兴旺。著名高僧法显到过疏勒,据《法显传》记载,疏勒王就崇敬佛教,热衷供养,当时疏勒有僧人千余,而且笃信小乘佛教。除了小乘佛教之外,疏勒也有大乘佛教。到了唐朝初期,疏勒佛教更为兴旺,玄奘西行时曾到疏勒,看到这里居民笃信佛法,有僧徒万人,伽蓝数百所。到了8世纪,佛教在疏勒逐步衰落,慧超从印度返回途经疏勒,看到这里“有寺有僧,行小乘法,吃肉及葱韭等”。后来随着伊斯兰教的传入和兴起,疏勒佛教逐渐消失在人们的视野里,而残存的佛寺早已失去了往日的辉煌,只剩下残垣断壁,只有遗址里发现的雕塑作品仍然散发着特有的艺术魅力。

托库孜萨来佛寺遗址发现的这些雕塑作品,主要包括佛陀、菩萨、天神、僧侣和世俗供养人等,其制作年代多属于公元6世纪至7世纪中叶,这些雕塑表现出犍陀罗艺术风格。这种风格样式起源于印度河上游,并通过西域的胡人,沿着印度河、阿姆河穿越帕米尔高原流传至疏勒。(文/阿迪力·阿布力孜 图/巴楚零距离)

主播:郭昊晨

(版权作品,未经授权严禁转载。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。)

最新评论: