石榴云/新疆日报记者 赵梅

在新疆博物馆,有几件面目狰狞、怒目圆睁的镇墓兽,既动感十足,又让人望而生畏,透露出一种神秘和超乎想象的诡异。镇墓兽是古人“发明”出的陪葬冥器,作用在于震慑鬼怪、保护死者灵魂不受侵扰,这其实是我们丧葬文化中“事死如事生”的丧葬观的体现。

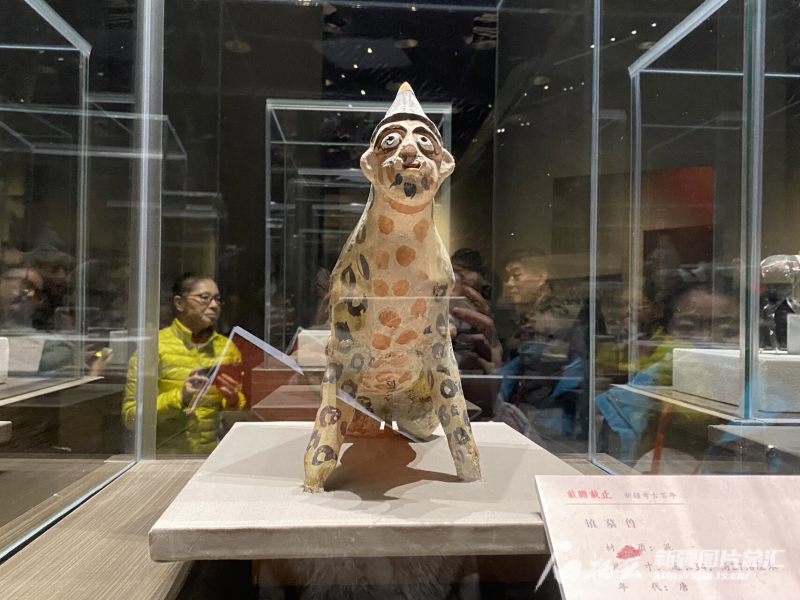

新疆博物馆陈列的人面人身镇墓俑。石榴云/新疆日报记者 赵梅摄

新疆博物馆研究馆员阿迪力·阿布力孜介绍,新疆博物馆陈列的镇墓兽主要分三种类型。第一类属于兽面兽身镇墓兽,代表性文物是一件“虎头豹身”镇墓兽。这件镇墓兽长着狮子的头、豹子的身体、狼的耳朵、牛的蹄子、狐狸的尾巴,它蹲在地上,狮口大开,青面獠牙,看上去恐怖而又诡异。

第二类属于人面人身镇墓俑,代表性文物就是人们熟知的“彩绘天王踏鬼木俑”,头部是一名武士形象,只见这名武士身披盔甲、浓眉倒立,双目圆瞪,右臂高举,仿佛一位威风凛凛的将军正在怒斥脚下踩着的小鬼。

吐鲁番哈拉和卓墓地出土的镇墓兽。石榴云/新疆日报记者 赵梅摄

第三类属于人面兽身镇墓兽,其中最为典型的是一件“人面豹身”镇墓兽,头部是戴尖顶盔帽的胡人武士形象,浓眉大眼、络腮胡须,神情威武又坚毅,但身体却像一只蹲坐在地上的豹形动物。

镇墓兽的原型最早起源于“方相士”,据《史记》记载,她是黄帝的次妃嫫母,据说虽然容貌极为丑陋,却十分有德行。黄帝巡行天下时,元妃嫘祖病逝。黄帝便命嫫母为嫘祖守墓,而且一守就是一辈子。嫫母不仅毫无怨言,而且把所有的祭祀都安排得很好。黄帝便封嫫母为方相士,寓意她可以驱邪避恶,让逝去的人安宁。此后,人们便按嫫母的形象制成了方相士,方相士也就成了镇墓兽。

新疆博物馆陈列的人面兽身镇墓兽。石榴云/新疆日报记者 赵梅摄

从国内的考古发现情况来看,镇墓兽最早出现于先秦时期的楚墓。流行于魏晋至隋唐时期。五代以后,逐渐退出了历史舞台。

早期的镇墓兽有一大特点,就是墓葬中一般只有一件镇墓兽,体积也不大。到了隋唐时期,开始流行“四神十二时”葬俗,“十二时”即十二生肖,“四神”即文献中的“当圹、当野、祖明、地轴”,也就是出土文物中的镇墓天王俑、镇墓武士俑、兽面镇墓兽、人面镇墓兽。“四神”一般都置于墓室入口,起保卫作用。镇墓兽可谓丧葬文化的神来之笔,最能体现人们对死者的感情。人们希望逝去的人不被幽界乱力怪神所戕害,不被地下的种种邪祟鬼祟所侵袭。

新疆博物馆陈列的兽面兽身镇墓兽。石榴云/新疆日报记者 赵梅摄

从本地的考古发现情况来看,在新疆,吐鲁番阿斯塔那古墓群出土的镇墓兽最多,这里的镇墓兽年代多集中在唐代。和中原地区木质、陶质、瓷质的镇墓兽有所不同,阿斯塔那古墓群出土的镇墓兽均为彩绘泥质,不仅保存完好,色彩也鲜艳如初,在国内十分罕见。

吐鲁番,古称高昌。汉代中央政府在此设高昌壁,唐代这里曾两度成为安西都护府治所。数百年里,为戍边或躲避战乱,大量中原移民来到了这里,在此生息繁衍,他们把中原文化、丧葬习俗等也传播到了这里。

“从吐鲁番出土的镇墓兽文物可以看出,中原的丧葬习俗传播到这里以后,不仅和本地文化交流融合,还融入本地人物形象特点,形成独特的本地特征文化。”阿迪力说,“这些镇墓兽文物不仅是中原文化在西域传承的重要物证,同时也反映了西域居民对中华传统文化的深度认同。”

(版权作品,未经授权严禁转载。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。)

最新评论: