高芳

进入冬季,当雪花覆盖新疆广阔的草原牧区,牧民们开始准备过冬,他们用来御寒的生活用品中,少不了花毡的身影。地毡、炕毡、褥毡、垫毡、帘毡、毡靴、毡帽,甚至马背和驼背上的披毡……目之所及,都是被花毡温暖和美丽的世界。

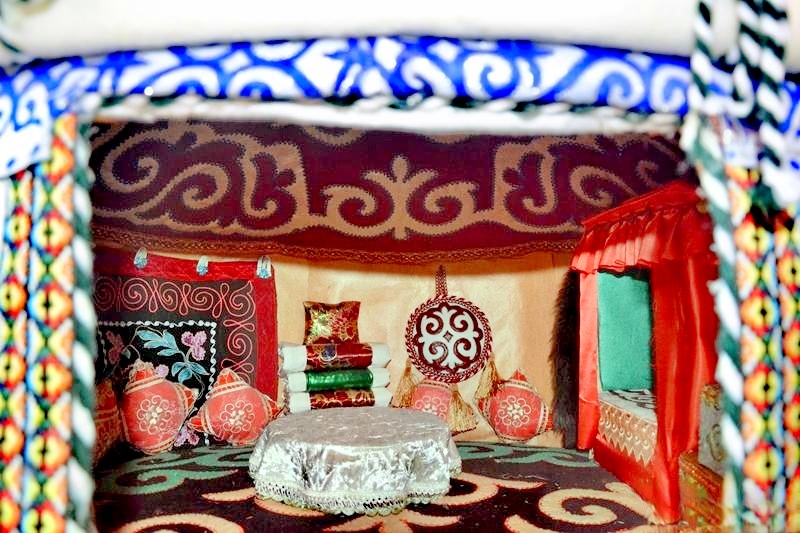

微缩版毡房,用花毡装点的哈萨克族婚房。(资料图)

游牧民族使用花毡的历史古老而漫长,它出现在新疆众多的出土文物和岩画中,是游牧文化的标志性符号。汉朝远嫁到乌孙国的细君公主在《黄鹄歌》中有“穹庐为室兮旃为墙”的唱词,其中“旃”就是毡子,心灵手巧的牧区女子为它上色绣花,就成为让毡房有了色彩斑斓点缀的花毡。唐朝诗人李端《胡腾儿》一诗中的“扬眉动目踏花毡,红汗交流珠帽偏”,就形象地勾勒出当时西域舞者跳胡腾舞时脚下铺着花毡,翩跹舞姿和绚美花毡相映生辉的情景,可见花毡的历史悠久。

花毡的原料多用羊毛、羊毛线、彩色布等,羊毛经过剪、弹、铺、卷、擀、清洗、晾晒、彩拼、刺绣缝合等过程制作完成,从打羊毛、捻线、擀毡,到染色、裁剪、缝制、绣花,制作花毡的过程费时费工,考验耐心。传统花毡多用黄柏、赭石、指甲花等植物和矿物染制,这些来自大自然的颜色饱和度高,色相对比强烈,是牧民热爱生活、内心情感的外化。哈萨克族、柯尔克孜族、塔吉克族等生活在牧区的民族都有制作花毡的历史,其中哈萨克族花毡,以其丰富的色彩、独特的纹样、深厚的文化内涵成为新疆花毡的代表之一,其制作技艺于2008年被列入国家级非物质文化遗产名录。

哈萨克族花毡。(资料图)

哈萨克族刺绣的色彩风格以艳丽和谐著称,常常运用红、蓝、绿、橙、褐等对比色,形成强烈的视觉冲击和补色效应。蓝色代表天空,红色象征太阳,黑色象征大地和哀伤,绿色象征春天和朝气。图案纹样题材和素材都与游牧生活息息相关,主要分为动物纹样、植物纹样,以及日月星辰、几何形图案等大自然的景物图案。

从古至今,花毡都是哈萨克族人必需的生活物品之一,同时也是世代相传的家庭手工艺品。无论到谁家,家家户户都有大小不同的花毡点缀在毡房里,使毡房成为一座色彩斑斓的艺术宫殿。毡房里长条形数条连铺的地毡,每条都有适形的满铺纹饰,既美观又实用。专为床炕设计的炕条毡,平时折卷放在壁龛或毡房的铺盖堆上,待客时铺在毡毯上,既隔潮又能取暖,还能装饰美化房间。垫毡的种类更为繁多,坐垫毡、鞍垫毡、壶垫毡、箱垫毡等应有尽有。甚至还有专为马、驼等牲畜制作的披毡,可见牧民将牲畜也视为家人的纯朴情感。毡帽和毡靴都是用细羊绒和细羊毛剪裁密缝绣花而成的,制作工艺十分精湛,有的人家会把陈列毡礼帽作为一种时尚。

琳琅满目的花毡制品。(资料图)

在新疆生产建设兵团六师红旗农场,每年6月,哈萨克族职工都会组织手工艺品展览会,将自己最精美的绣品展示出来。生活在这里的花毡技艺传承人库拉西从小就跟母亲学习制作花毡,14岁时已经能独立制作成品。结婚后,她又跟随婆婆继续学习,成为非遗传承人后还去苏州交流学习过苏绣。她说,苏绣的技法和哈萨克族传统技法有很多不同,在很多地方给了她灵感。现在,红旗农场兴建了一座占地1300余平方米的民族手工艺产业孵化园,库拉西也在农场的帮助下,在孵化园里成立了刺绣合作社,将自己的技艺毫无保留地传授给前来学习的姐妹们。她将传统手绣与现代机绣工艺相结合,既保留了原生态的民族特色,又大大提升了制作效率,为花毡的产业化发展创造了条件。

如今,在新疆许多礼物专卖店里,花毡与刺绣融合的文创产品琳琅满目,从抱枕、靠垫到手机包、钱包、电脑包,再到头饰、项链、书签、文具套、鼠标垫等,精彩纷呈,让人目不暇接——纯手工制作的非遗花毡早已走出毡房,加入当代设计和巧思,“变身”文创产品来到更广阔的天地,成为令游客眼前一亮的旅游纪念品,频频亮相国内各大会展展台,以旺盛的生命力展示着古老的民俗文化。

(版权作品,未经授权严禁转载。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。)

最新评论: