石榴云/新疆日报讯(记者 赵梅报道)3月25日,“王炳华先生学术思想研讨会”在乌鲁木齐市举行。来自北京大学、中国社会科学院、新疆社会科学院、新疆博物馆、新疆文物考古研究所、中山大学、中央民族大学等单位数十名考古界专家学者,共同缅怀了这位将毕业精力奉献给新疆考古事业的拓荒者。

当日,乌鲁木齐大雪纷飞,自治区文物考古研究所二楼会议室里,坐满了前来参会的专家和学者。

3月25日,“王炳华先生学术思想研讨会”在乌鲁木齐市举行。石榴云/新疆日报记者 赵梅摄

“今天是王炳华先生90岁生辰,在这里追思王炳华先生,意义特殊。这栋办公楼是王炳华先生生前筹措建起的,这里也是他长期工作奋斗的场所。”自治区文化和旅游厅党组书记、副厅长徐锐军说。

会议室大屏幕回放了一段王炳华先生的生平短片,画面最后定格在“求索西域”字幕。

王炳华,1935年生于江苏,1960年自北京大学历史系考古专业毕业后,毅然奔赴新疆,同年7月进入中国科学院新疆分院考古研究所,成为新中国第一代新疆考古工作者。此后,他四十年如一日奔波在考古一线,取得了一系列重大考古发现,为新疆考古事业的开拓和推进作出了不可磨灭的重大贡献。2000年退休后,仍然在关注新疆考古事业发展。2005年,任中国人民大学国学院西域历史语言研究所特聘教授、博士生导师,承担起教书育人的使命。

“王炳华先生一生致力于新疆考古研究、丝绸之路研究,为新中国新疆考古事业作出了重大贡献。多年来,他长期奋战在考古一线,足迹遍及天山南北,用手铲丈量西域文明经纬,以热忱填补新疆考古空白,他的一生是把‘论文写在祖国大地上’的生动实践。”徐锐军说。

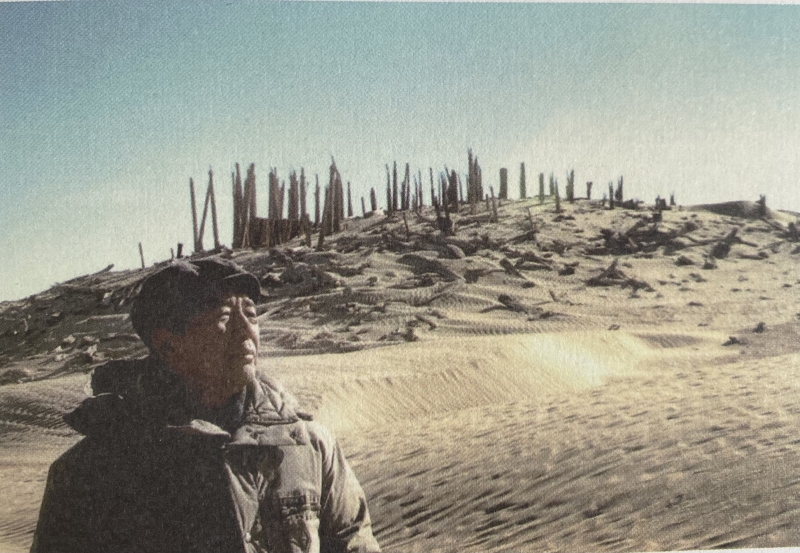

王炳华在小河墓地前留影。

新疆文物考古研究所研究员阮秋荣在回忆他和王炳华共处的时光时说:“30年前,我曾和先生一起发掘尼雅遗址。当时,印象最深刻的就是他在做考古调查和发掘时,随时随地都在做笔记。只要他发现了什么,感悟到了什么,马上就会掏出纸和笔记录下来。”他说,考古中每一个细节,都可能成为解开历史谜团的关键线索,稍纵即逝,必须及时记录下来,才能为后续研究提供准确的资料,“这一看似微小的习惯,实则彰显的是王炳华先生这一代考古人一丝不苟的严谨态度。”

吐鲁番市文物局党组书记、副局长张勇回忆和王炳华先生的往事说,王炳华先生一直心系吐鲁番,是吐鲁番盆地历史文化的深度探索者,他的足迹踏遍了高昌、交河、阿斯塔那、阿拉沟等众多遗址。“我们一直想和王炳华先生合作再版《吐鲁番的古代文明》,种种原因没有实现。后来,他曾多次打电话指导我们,怎样用通俗易懂的语言讲好吐鲁番的故事。于是,我们用‘火洲文物会说话’这一个公众号,把一些考古研究变成了大众喜闻乐见的读物,这个公众号目前已经取得了丰硕成果。”

研讨会上,和王炳华先生有过交往的专家和学者纷纷回忆,作为新中国第一代新疆考古工作者,王炳华所经历的考古年代,条件极为艰苦,他“瀚海行脚六十载,不为繁华易初心”的考古精神非常值得学习。

“今天的研讨会,我们不仅梳理了王炳华先生的学术成果,更大的意义在于传承他勇于奉献、严谨治学、执着追求等精神。王炳华先生留下的丰厚精神财富,和他对丝绸之路新疆考古研究,会持续照亮我们的学术之路,鼓舞我们成长进步。”新疆文物考古研究所所长李文瑛说。

当日,自治区文物局党组成员、副局长党志豪深情回忆了他与王炳华先生的一两面之缘及所受教益,勉励大家铭记王炳华先生的学术贡献,传承、弘扬他的治学精神与家国情怀。凝聚前行动力,主动担当作为,推动新疆考古行稳致远,从“高原”迈向“高峰”。

(版权作品,未经授权严禁转载。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。)

最新评论: