2024年高考第二天即将结束,又一届考生即将开启新的生活。我国高考自1977年恢复以来,已走过整整47年。高考,一个亿万家庭共同关注的热门话题,记录了一代又一代人通过知识改变命运的痕迹。

下面这些新疆人的高考故事,也许就有你的青春记忆。

1977年:

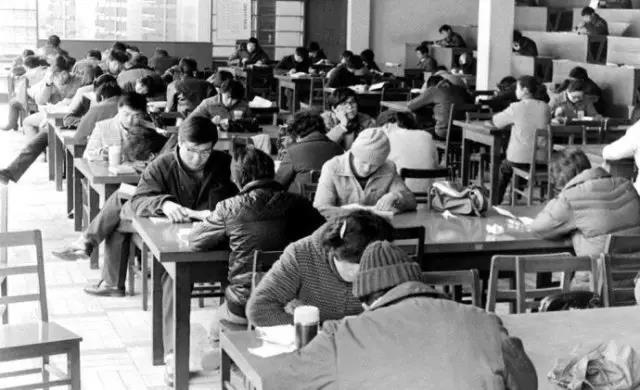

恢复高考 改变无数人生轨迹

葛洛夫、王铁男、艾贝保·热合曼

1977年10月21日这天清晨,收音机里的一条新闻犹如一声春雷。艾贝保·热合曼回忆,大喇叭报告,国家恢复高考!那一刻,他感觉浑身的血都在加速流动。听到广播的葛洛夫扔下坎土曼径直跑回牛棚,把消息告诉正在挤牛奶的父亲。而在吉木萨尔,生产队派了辆马车把王铁男拉到公社报名。

接下来一个多月中,葛洛夫白天干活晚上复习,铅笔写短就套上芦苇秆,手指磨出了老茧;而王铁男找遍高中课本,煤油灯下熏红了双眼;“老虎吃天,无从下手”,艾贝保·热合曼与应用题和公式展开较量……只争朝夕,短短的一个多月里,三位青年全力冲击着改变命运的这一刻。

1977年12月10日,葛洛夫、王铁男、艾贝保·热合曼三位青年,穿着厚厚的棉衣走进考场。

第一场考的是语文,葛洛夫写的是在广东罗浮山上小学时的欧阳老师。而让艾贝保·热合曼欣喜的是,老师家中的世界地图让他在地理考试中找到自信。正好有一道题:南斯拉夫给中国赠送一艘远洋货轮,经过哪些水域?当时农村娃娃哪知道啥叫水域呀,但天天看地图的他,居然把这道题答上了!

王铁男未曾料到,常年记日记的习惯,竟然在作文中派上了用途。

1977年12月10日,《新疆日报》刊登关于高考的报道。

这一年12月初的《新疆日报》报道,仅乌鲁木齐市就有11000多名考生参加了中断十多年的高考。他们中有工人、农民、复转军人、知识青年,既有应届毕业生,也有老三届。这篇报道的标题是:《一颗红心两种准备听从祖国挑选》。

后来葛洛夫被乌鲁木齐第一师范学校录取。王铁男考上了新疆师范学院物理系。艾贝保·热合曼被山东曲阜师范学院汉语言文学系录取。

在570万名考生参加的竞逐中,全国共有27万学子脱颖而出。这三位毫无交集的青年,因为1977,因为高考,便拥有了一个共同的标签:77级新生。

宋如平

1977年的深秋,恢复高考的信息传到了新疆,无数知青为之兴奋难眠,开始复习备考,希望命运会在次年的春天改变。

那一年,宋如平29岁,离开校园足足10年了。他高中毕业后上山下乡成为一名知青,割草、放羊、种地是每天的工作。返乡回城后,做了建筑工人。

高中时期的几本教科书是他爱不释手的宝贝,即使在务农、务工时,只要有空,都会翻翻书,算算题。

当年的考试一共四门,语文、数学、理化(物理化学)、史地(历史地理时事政治),安排两天考完。得益于基础扎实,他复习起来很轻松,成功考入同济大学土木工程建筑专业。

因为做过建筑工人,他就填报了土木工程专业,想着也算对口。当时可选择的专业也不多,同窗中多数选择了师范类、医学类或理工类,认为这样的专业更实用。

他的大学同学从十几岁到三十几岁,有的同学甚至已经成婚生子。

他毕业后回乡,成为自治区建筑设计研究院的设计师,先后参与新疆大学图书馆、深圳大厦等百余座建筑的结构设计。

1977年,中断11年的高考重新恢复,学生们在新疆大学校门前合影。

上世纪80年代:

考上大学就是“鲤鱼跳龙门”

刘明亮

高考时间:1981年

上世纪八十年代,各乡镇及各管理区都设有初级中学,各乡镇驻地一般都设立一处高级中学,能参加高考的人数逐渐增多。

从小生活在乌鲁木齐的刘明亮记得,那时高三年级只有五六个班,每个班级人数平均在40人,而最终考上大学的人数寥寥无几。因为,当时考大学可谓“千军万马过独木桥”,大多数人根本不敢考虑上大学的事,只有那些在班级中的尖子生才敢报考。

他上高中的时候,不分文理科,语文、英语、数理化、历史、地理、政治每天都要学。上完高二参加预考筛选,只有预考过的学生才有资格参加高考,预考的过关率是三分之一。

他有幸通过了预选,从预选到正式考试,大约还有一个月的时间。那时,高考复习资料仅有一套,他和同学们就把这套复习资料上的习题,从第一题到最后一题来回反复地做,连题目都背得滚瓜烂熟。

那时,那些考上大学的学生就是“鲤鱼跳龙门”。在农村考上大学,父母会一个村甚至一个乡的亲朋好友都通知到,有的家长甚至要借钱放鞭炮三天,或者摆上酒席庆贺一番。

那一年的高考,改变了刘明亮的命运。后来他成为了一名教师。

1983年教育部正式提出“定向招生,定向分配”的方法。同年,英语被正式列入高考科目,后来理科又增加了生物科。

张薇

高考时间:1988年

那时的高考是在7月7日、8日、9日,当年张薇17岁,就读于乌鲁木齐市实验中学。

当年的考生,都是一个人在战斗。考试期间,家人和往常一样,没有什么特别照顾。当时她自己从新华南路步行到考场。一支蓝色墨水的钢笔,是参加高考的全部“家当”。

当时,想高考要先过预考大关,所有考试试卷都是手写。当年她高考的考场设置在阳面,早上10时到下午4时都被太阳晒着。高考时,大家都是一边拿着衣袖擦汗,一边演算答题,狼狈不堪。而考试的科目有7门,分别为语文、数学、外语、物理、生物、化学、政治。

那时高考录取率极低,考大学对大部分考生来说,是一件可望而不可及的事。伙食也和现在没法比,就着咸菜吃点馒头、喝点小米粥就算很好了。

那年,她被录取到当时的乌鲁木齐市财贸学校工商行政管理专业,虽然已过了这么多年,但想起曾经的青春时光,想起曾经为了高考寒窗苦读的岁月,依然心潮澎湃。

上世纪90年代:

高考没现在这么紧张和隆重

李晴

高考时间:1994年

李晴参加高考时觉得没有那么大的压力,父母从来不逼她。1994年她在石河子参加高考,当时就考五门课,英语、语文、数学、政治、历史,每门150分,其中英语还要考口试。

李晴觉得,那时的上课感觉比较轻松。一周上五天半或六天课,剩下一天自由安排。周日,上午复习功课,下午没事就约几个同学去看周润发的电影,那时女生都很喜欢周润发。

当时的高考没有现在这么紧张和隆重。学生只需要在学校认真上课,完成老师布置的作业,不用上其他的辅导班。7月7日,高考当天,李晴像往常一样,早饭后步行到学校。两天半的高考,感觉和平常的一次考试一样放松。

徐琼

高考时间:1994年

那一年取消了预考制度,实行会考,这意味着机会更加均等。1994年改革后,高考首次实行“3+2”模式,即语文、数学、英语和文综或理综。

并轨制实行后,大学毕业生不再包分配,高考不再是‘铁饭碗’的象征。那个时代高考改变命运的观念已经不再那么坚定,有了更多的鲜活色彩。

那时高考没有家长送考,徐琼独自乘坐公交车赴考,就像平常上学一样,父母也没有给他压力。

当年9月,徐琼收到了新疆警察学院的录取通知书。他的一些同学毕业后自主择业,如今也在自己喜欢的领域中干出了成绩。

21世纪

竞争重点是能不能考取名校

2010年6月7日,克拉玛依市2800余名考生走进考场参加高考。

李龙

高考时间:2013年

2000年以后,补习班盛行,一个学生高考一家人车接车送,学生、家长压力也越来越大。

随着高考扩招,学生们的竞争不再是能不能考上大学,而是能不能考取名校。参加高考也不是学生的唯一选择,不少学生开始选择参加国外的“高考”。

诸多学生在上高中时,心中已有明确的理想大学。

当时,很多学生都遵循着教室、食堂、宿舍或家“三点一线”的备考生活,而一直不赞成死学的李龙,每周日都会抽时间弹吉他放松一下。班里有些同学也在培养放松的爱好,以做到学习与娱乐的平衡性。

那时,学生都是90后,在竞争日益激烈情况下,很多人认为考上一所好的大学,已经成为将来追求美好生活的钥匙。

高考见证着社会变迁,随着个人成才的途径日益多元化,今天的高考再也不是“千军万马过独木桥”,但高考仍然是国家选拔人才、打通社会向上流动的重要途径。

高考是大多数中国人要经历的一场“成人礼”。你有什么难忘的高考记忆吗?欢迎来评论区留言。

(素材来源:新疆日报、天山网、乌鲁木齐晚报、新疆网、克拉玛依日报)

(版权作品,未经授权严禁转载。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。)

最新评论: