2023年,三师五十四团油莎豆喜获丰收(资料图片)。刘百庆 摄

在三师五十四团举办的首届“油莎豆啤酒美食节”上,各路厨艺高手大展身手,制作出一道道以油莎豆为食材的佳肴(资料图片)。刘杰 摄

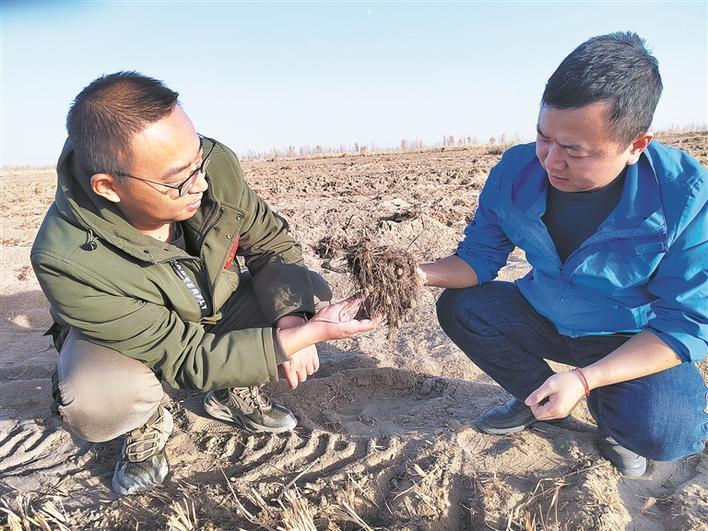

刚刚收获的油莎豆果实(资料图片)。2023年,三师五十四团种植油莎豆1.61万亩,成为全国单体面积最大的油莎豆种植示范基地。发展油莎豆产业在为团场带来可观经济效益的同时,生态环境也得到了极大改善。 兵团日报全媒体记者 李柏成 摄

近年来,三师五十四团着力打造油莎豆全产业链,积极引进以油莎豆为原料的深加工企业。图为入驻该团的新疆启源啤酒有限责任公司生产车间一角(资料图片)。 兵团日报全媒体记者 兰玲玲 摄

“今年我要扩大油莎豆种植面积,你来做我的技术顾问吧?”1月11日,喀什地区莎车县荒地镇青年塞麦提·艾合买提拨通了三师五十四团职工王双燕的电话,约定2024年一起发展油莎豆产业。2023年,五十四团创建兵地合作共建示范田、示范园400亩,辐射带动当地各族职工群众通过种植油莎豆实现多元增收。

五十四团地处塔克拉玛干沙漠腹地,水土等自然资源禀赋差,生态环境脆弱。多年来,该团积极探索生态环境保护和经济高质量发展双赢模式,试种油莎豆并取得良好效益,并于2019年将油莎豆确立为团场优势产业,不断扩大种植规模。2023年,五十四团油莎豆种植面积达1.61万亩,占团场耕地面积的近二分之一,成为全国单体面积最大的油莎豆种植示范基地,生态、经济、社会效益日益凸显。据统计,2023年,五十四团实现生产总值1.85亿元,其中油莎豆加工产值预计超过1亿元。

一个地处沙漠腹地的南疆团场,从成立到确立特色主导产业、实现经济总量翻番,仅用了6年时间。近日,本报全媒体记者深入五十四团,探寻其走出的具有兵团特色的现代绿色生态循环产业发展之路。

作为自然环境恶劣的新建团场,如何加快发展拴心留人?

——在艰难治沙、科学规划中明晰产业定位

连绵无垠、寂静荒凉,塔克拉玛干沙漠边缘的布古里沙漠干旱至极、风沙肆虐。2018年,五十四团在这片土地上成立,是莎车县域内唯一的兵团团场。五十四团的4.6万亩农用地,是向沙漠腹地再推进7公里新开垦的土地。

“满眼黄沙,特别荒凉。”五十四团经济发展办公室副主任于旭森告诉记者,自己2018年刚踏上这片土地时,看不见一间房屋,大家都住在粪味扑鼻的羊圈里。抓起一把沙土攥紧,流沙就如水线般从指缝泄下。“土壤有机质含量几乎为零,怎么种庄稼,如何发展产业?”于旭森一时有些茫然。

抬眼望去,一个个沙包连绵起伏,高达20多米。每天,1000多台推土机在这里轰鸣作业,白天整过的平地,一夜之间就可能被风沙恢复成原来的样子;当天打好的地基,次日便被黄沙掩埋;滴灌带尽管埋在土下3厘米处,依然会被大风吹得漫天飞舞。

履行职责使命,壮大综合实力,首先要发展产业、拴心留人。建团之初,五十四团干部职工便尝试种植各类农作物。怎料,播下的小麦、油葵还未长到4片叶子,就被大风连根拔起;种植的玉米长到1米高时,一场沙尘暴袭来,叶片被打成“蜘蛛网”,茎秆被连根拔起……此情此景,令干部职工欲哭无泪。

面对残酷的现实,五十四团上下一班人意识到:风沙防不住,种什么都不行,要建好团场、发展经济,首先必须保护和改善生态环境。然而,想在这里种活一棵树,需要付出在别处种10棵树的精力,即便这样,风沙依旧会将林床一点点抬高,造成树木浇不上水而枯死。

兵团人从来不惧任何困难。五十四团党委一声令下,职工群众全员投入到热火朝天的植树造林活动中。风停了,人们来不及掸去身上的黄沙,立刻在林床里补种树苗。就这样,不厌其烦地种了死、死了再种。年复一年的植树造林,终使一片片绿色不断向荒漠腹地延伸,五十四团防风林逐渐成势,为农业发展筑牢了坚实屏障。

作为一个新建团场,环境又如此恶劣,究竟种什么好,如何发展壮大产业?团场党委一班人一度十分焦虑。

2019年,五十四团党委书记、政委陈军在连队走访时,无意中发现有一小片土地绿意初绽!经了解,之前一家湖北的公司在这里试种过油莎豆,后来公司搬走了,遗留下来的油莎豆种子居然又冒出了新芽。

挖出一株油莎豆苗细细观察,只见其根须发达,显现出旺盛的生命力。陈军不禁眼睛一亮:探寻了好几年,还没有找到有作物能像油莎豆这样抗干热风、耐盐碱的。沙漠里,水资源珍贵,一亩油莎豆长成仅需300到350立方水;改善生态环境,确保粮食安全,发展产业经济,也没有哪一种作物像油莎豆这样既可以做粮食、榨油,还可以当饲草的。

近年来,国家部委高度重视油莎豆产业发展,将其作为新型油料作物大力推广。结合贯彻实施这一国家战略,在反复试验、充分论证的基础上科学规划,五十四团党委一班人下定决心,发展油莎豆产业,以此为基础,打造城乡和谐的田园式家园,加快形成新时代兵团维稳戍边新优势。

大面积种植在全国尚属首次,缺乏可借鉴的成熟经验,怎么解题?

——依靠科技创新、精耕细作发展壮大产业

2019年6月,伴随着众人的希冀,2万余亩油莎豆在五十四团完成播种。这样大面积种植油莎豆,在国内尚属首次。

为了备足种子,五十四团党员干部“兵分八路”,几乎将疆外市场的油莎豆种子收购一空,却仍有2700亩土地因种子不够,只得播种了玉米。

几个月后,油莎豆地里一片绿油油的,长势喜人。而旁边的2700亩玉米,却因遭遇风沙袭击全军覆没,颗粒无收。

收获时节,油莎豆亩均产量100多公斤!初种成功,极大地鼓舞了团场干部职工群众的信心。

2020年,1.6万亩油莎豆播下后,五十四团领导干部赴疆外其他省市考察学习,邀请河南农科院、吉林农科院、天津大学、石河子大学、塔里木大学等院校的专家到团场指导,并挂牌成立油莎豆产业发展基地、油莎豆工程研究中心。

虽然油莎豆种植是新兴产业,但有专家们集智集力,以及兵团农业发展长期积累的规模化种植、水肥一体化滴灌等技术加持,高标准农田“打底”,路网林带配套、机械化播种收获等助力,这一年,五十四团油莎豆亩均产量超过200公斤。

面对接续而来的“胜仗”,五十四团一班人并没有满足于“原地踏步”,而是持续“走出去、请进来”,深化“政产学研”融合发展,加大与石河子大学、新疆农垦科学院等高校和科研院所合作力度,形成《南疆油莎豆高产栽培技术规程》,采用“两年三熟”种植模式,进一步提高亩产和收益。2021年,该团油莎豆单产达到300公斤;2022年,单产增至460公斤;2023年,单产500余公斤,最高亩产达到700公斤,逐步建成全国单体面积最大的油莎豆种植示范基地。

“产量逐年递增,亩均效益达2000余元,高于种植棉花和小麦。这说明,油莎豆是适宜南疆恶劣的气候和土壤条件的,有广阔的稳产增产及产业发展前景。原来持怀疑态度的职工群众,如今种植积极性高涨。”陈军说。

五十四团职工李强告诉记者,2023年,他种植了80亩油莎豆,加上流转的300亩土地,纯收入达到50万元。近两年,团场职工王双燕靠种植油莎豆,年均纯收入80万元,成为远近闻名的增收“达人”。

如何转型升级,培育承载力、辐射力、引领力强的优势支柱产业?

——延链补链、以链招商放大产业集群效应

自然禀赋差、生态环境脆弱,决定了五十四团要壮大综合实力,必须走生态可持续发展道路。为此,五十四团强化战略布局,做好延链补链强链文章,着力构建油莎豆生态循环全产业链。

1月10日,在位于五十四团二连的图木舒克市刀郎阳光农牧科技有限公司养牛场,几千头安格斯牛、西门塔尔牛悠闲地进食。

养牛场场长陈思聪介绍,油莎豆的茎叶是优质饲草,养牛场从不担心饲草问题。以油莎豆种植示范基地为基础,团场招引年产12万吨饲料厂、5000头肉牛养殖场、3万吨有机肥厂落地,走出了一条种养结合、粮饲兼顾、农牧结合、草畜配套的绿色发展之路。油莎豆茎叶充分转化为饲草,畜禽粪污加工成有机肥,沙漠土壤有机质含量从建团前的几乎为零,增加至现在每公斤1.4克。

当前,五十四团屠宰场项目正在加紧实施,集饲草加工、母畜繁育、规模养殖和屠宰于一体的畜牧业全产业链初步形成后,将进一步带动农业增效、职工增收,促进人与自然和谐共生。

致力打造深加工基地,五十四团以链招商,积极申报全产业链园区项目,大力引进油莎豆精深加工企业,将油莎豆“吃干榨净”。

在团场产业园区一角,记者看到,油莎豆酿酒、面粉加工等生产线改扩建项目正加紧推进。新疆三礼粮油有限公司总经理戴福宏、新疆启源啤酒有限责任公司副总经理沈雪娇告诉记者,2023年,油莎豆酿酒、食用油生产项目已部分投产,今年将全部达产,可以年产油莎豆油400吨、白酒300吨、功能性面粉3500吨、啤酒60吨,带动近100人就业。

同时,五十四团通过参加各类博览会、交易会、展销会,提升油莎豆的影响力及品牌溢价能力。当前,该团领导正与深耕啤酒行业30年的宁波乐惠国际工程装备股份有限公司、果安奇创业服务(广州)有限公司、美丽加芬(上海)化妆品有限公司进行洽谈,计划就油莎豆销售、共同开发护肤品等深入合作。

产业规模不断壮大、产业链不断延伸,推动五十四团迈上高质量发展轨道。建团之初,团场经济总量只有1093万元,2022年增加到1.42亿元;2023年前10个月,团场完成规模以上工业产值2440万元,比上年同期增长18.5%,完成税收692.78万元,比上年同期增长43%。

在取得可观经济效益的同时,当地生态环境也得到了极大改善。近年,五十四团有记录的7级以上大风天气从59场降至20余场,年降雨量从不足50毫米增至120毫米;先后获得“全国‘一村一品’示范村镇”“兵团农业产业强镇”称号。黄沙漫漫的亘古荒漠,如今已变成了生态绿洲、美丽家园。(记者 兰玲玲)

最新评论: