一把威风凛凛、直插云霄的长剑,述说着兵团70年的奋斗征程,见证着兵团儿女在天山南北奏出的“边疆处处赛江南”的盛世交响。当人们伫立碑前会不禁慨叹:七十载潮起浪来筚路蓝缕,七十载风鹏正举长歌未央。

● 李朝辉 / 文

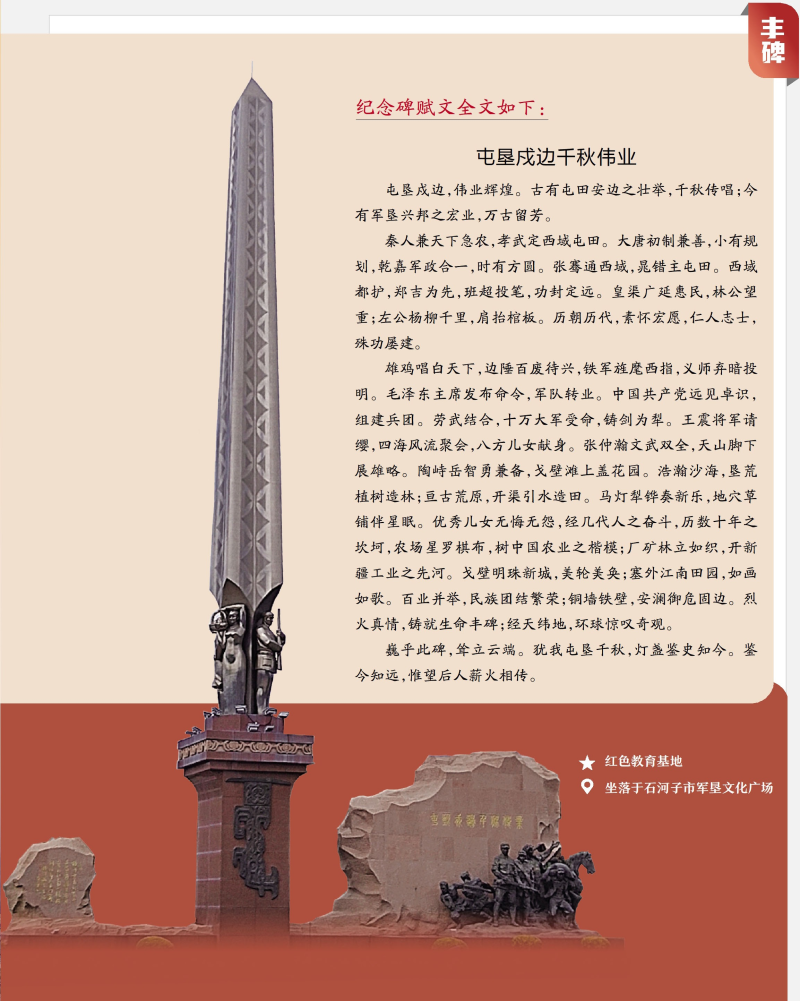

屯垦戍边纪念碑坐落于石河子市军垦文化广场,是在新疆生产建设兵团成立55周年之际,为喜迎新中国成立60周年,于2009年9月27日正式落成。

纪念碑整体造型高大宏伟,由三部分组成。主体形状为一把利剑直刺苍穹,在蓝天映衬下显得威武庄严,彰显军人威武不屈的气魄。剑身是由不锈钢板焊接而成的四棱锥形,耐雨雪侵蚀。宝剑的剑身和剑柄衔接处环绕着人物雕塑,分别是工、农、兵和知识分子,他们当中有汉族也有少数民族,代表着新疆各族人民紧紧团结在一起,新疆的发展建设离不开各民族和社会各界人士的勠力同心。剑柄是用石料砌成,上面装饰有形状优美而古朴的红花岗岩花纹浮雕,内部是牢固的钢筋混凝土。

纪念碑两侧是两块花岗岩雕塑,东侧的是象征新疆各族人民大团结的新疆地图,西侧的是象征军垦战士在戈壁荒滩上建设的绿洲新城石河子地图。代表新疆地图的花岗岩及整体雕塑上写有“屯垦戍边千秋伟业”八个大字。正面是以屯垦戍边为主题的一篇赋文,回顾了从古至今屯垦戍边的漫漫征程。雕塑下方是9名军垦战士的群体雕像,这些人物雕塑分别体现着兵团几代人屯垦戍边的艰苦奋斗。西侧象征着石河子地图的花岗岩,正面刻有张仲瀚将军的诗,“雄狮十万到天山, 且守边疆且屯田。塞外江南一样好,何须争入玉门关。”背面刻有纪念碑设计者盛杨教授的名字。

历史不曾忘记,一纸电令世代守候。1949年新疆和平解放初期,生产力水平低下,生产方式落后。为巩固边防、加快发展,减轻新疆当地政府和各族人民的经济负担,1950年1月,驻疆官兵开展了大规模的生产建设。1952年2月,毛主席向驻疆部队发布命令,“你们现在可以把战斗的武器保存起来,拿起生产建设的武器。当祖国有事需要召唤你们的时候,我将命令你们重新拿起战斗的武器,捍卫祖国。”一纸电令字字千钧,震撼人心。

1954年10月,中央命令驻新疆人民解放军第二、第六军大部,第五军大部,第二十二兵团全部,集体就地转业,脱离国防部队序列,组建生产建设兵团,其使命是劳武结合、屯垦戍边。他们一手持枪,一手握镐,挺进茫茫戈壁,挖渠引水、开荒造田,从将军到士兵,挖穴而居、喝碱水、吞麦粒,投入到战天斗地的大生产运动中,奋力开垦亘古荒原。

此后,大批来自全国各地的优秀青年、复转军人、知识分子、科技人员等纷纷加入兵团,以屯垦戍边为使命,遵循“不与民争利”的原则,在戈壁荒漠和人烟稀少、环境恶劣的边境沿线,开荒造田,建成了一个个农牧团场。他们仗剑扶犁守土四方,体现着兵团人“一生只做一件事,我为祖国当卫士”的忠贞信念。正如张仲瀚将军所说,“兵团多健儿,未离手中枪。边关烽烟起,重新上战场”。

自1954年新疆生产建设兵团成立以来,几代兵团人扎根边疆,在兵团建设和发展实践中形成了“热爱祖国、无私奉献、艰苦创业、开拓进取”的兵团精神。在兵团精神的引领和激励下,兵团儿女在天山南北奏出了“边疆处处赛江南”的盛世交响。

今天,当人们仰望巍巍矗立的屯垦戍边纪念碑,不禁发出慨叹:忆往昔,七十载潮起浪来筚路蓝缕;看今朝,七十载风鹏正举长歌未央。

(作者单位:自治区党委党校〔行政学院〕)

(版权作品,未经授权严禁转载。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。)

最新评论: