爱美之心自古有之。央视最近的《成语探华夏》节目中就有介绍,在新疆若羌,考古人员发现了约3500年前类似口红的美妆工具。

这里提到的类似口红的美妆工具出土于小河墓地,它是用牛的心脏制成,牛心富含油脂,当时的女性还会蘸取赤铁矿粉,涂抹于面部,形成独特的“油妆”。

网友看后好奇发问“什么色号的?”

同时表示“长见识了!”

女性的爱美之心

自古至今,始终未变

从新疆各地出土的化妆器物屡见不鲜

充分说明新疆古代女性

早已对化妆有了一定的认识和进步

妆奁

汉晋时期的漆奁。

“妆奁”即妆匣,是古代女性专门放置梳妆及化妆用品的器具。在新疆博物馆历史文物展厅里,一件汉晋时期的漆奁,向人们展示了新疆古代女子“化妆盒”的秘密。

这件漆奁出土于尼雅遗址1号墓地3号墓,学者研究认为,该墓主应该是精绝贵族夫妇,漆奁被放置于女墓主身体一侧。它的外形呈圆筒状,外表乌黑光亮,盒体为竹胎,高13.5厘米,直径14厘米,内壁红漆,外壁黑漆。盖上有铜制钮环,钮环上还有用于抓手的丝带。

打开漆奁的盖子,放有盛装铜镜的汉字铭文锦袋、椭圆形毛毡栉袋、小香囊、生丝、木线轴及各种丝绵团。 漆奁中的铜镜至今光可鉴人,镜面呈银灰色,直径9.2厘米,镜子背面纹饰为一龙一虎围绕着钮座嬉戏。

在新疆博物馆展厅中陈列的营盘墓地出土的汉晋时期漆奁。石榴云/新疆日报记者 赵梅摄

民丰县尼雅遗址出土的东汉藤奁。图片由阿迪力·阿布力孜提供

除此之外,新疆的尼雅遗址、营盘墓地、阿斯塔那古墓群等都曾出土过不同质地妆奁,这些妆奁不仅向我们展示了古代女子的审美追求和生活习俗,同时也向我们展示了中国传统文化的厚重和传承。

化妆棒 画眉石

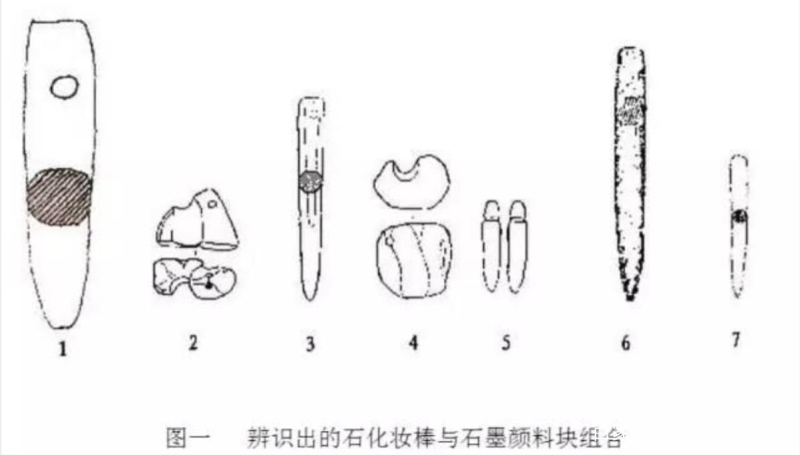

在吐鲁番鄯善洋海墓地、和田地区洛浦县山普拉墓地、尼勒克县奇仁托海墓地等墓地的女性随葬品中,出土了很多石化妆棒和画眉石。

和田地区普拉古墓出土的汉代眉石和眉笔。

化妆棒,锥形,长5至10厘米,直径1厘米,尾部平齐圆润,尖端弹头形,通体磨光。有石质和木质两种。有些石化妆棒上还雕刻有装饰性的花纹、刻槽和穿孔。

和静县莫呼查汗墓地75号墓出土的石眉笔。

画眉石也称为“黛石”,青黑色染料,即石墨。新疆墓地中随葬的画眉石(石墨块)多为有棱角和不规则形的青黑色矿石块。其一面或多面,往往有用石化妆棒研磨出的沟槽。

阿克苏地区包孜东乡出土的汉代眉石和眉笔。

1985年,考古专家在阿克苏地区温宿县博孜墩乡墓葬群发掘出时代约为公元前后(相当于西汉晚期)的文物,发现在随葬石器中有四件小石锥,被定名为“小觿(xi)”。磨制锥体较为短粗,尾上有穿绳的眼,系解绳扣用的佩饰。小觿应当是石化妆棒,意思为古代一种解结的锥子。用骨、玉等制成,也指由象骨制成的解绳结饰物。而石砺则是石墨,用作化妆颜料,两者是一套化妆用具中的核心组件。

1986年和1987年,考古专家又在巴州轮台县群巴克Ⅰ号墓地和Ⅱ号墓地发掘出磨石和石锥组合。据考证,墓地的年代大约为公元前955年至前610年之间,相当于西周中期到春秋中期。出土磨石的同时,也会有石锥;磨石表面有凹槽,正好与石锥体吻合,应是石墨颜料块,并不是磨石,石锥则是石化妆棒。经过判断,这两者就是配套共同使用的化妆器物。

如此情况,考古专家在巴州和静县察吾乎一号墓地,也发掘出了锥形砺石和黑色小石块,这就是石化妆棒和石墨颜料块。其年代大约为公元前835年至前535年,相当于西周晚期到春秋晚期。比如1992年,专家在吐鲁番市鄯善县苏贝希墓群一号墓地也发掘出完整的一套化妆器物,这给考古专家带来准确的判断,在史前的新疆地域,女性已开始化妆了。

经判定,察吾乎一号墓地的年代相当于春秋到西汉时期。其中有一件皮囊,皮囊内装筋线、梳、眉石、色石(红、黑、白)和方形木块。专家认为,红色、黑色和白色的色石应是颜料块,颜料块上有化妆棒磨出的沟槽;化妆棒和红色、黑色颜料块在皮囊内共存,确属不可分离的化妆器物组合。再者,化妆棒不只化妆黑色,显然也化妆红色、白色,表明其不仅限于描眉,还有面部等部位的彩妆。

由此证明,古代新疆女性已开始注重化妆,并在长期的生活实践中获得化妆的材料,无论是石化妆棒,还是不同颜色的颜料,这些都是人类的一种文化发展,或者说是一种伟大的社会演变。

“云想衣裳花想容”

唐代女子妆容丰富多彩

达到中国古代妆饰史的一个高峰

除了化妆器物以外

通过出土的仕女图

我们也可以看到当时的女性为了美

如何精心妆扮自己,追赶“潮流”

“阔眉”“一字眉”

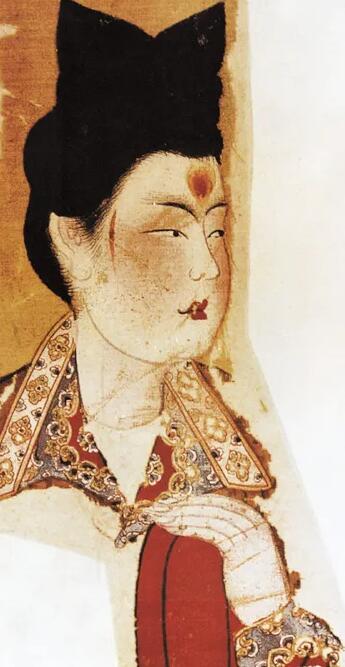

唐代吐鲁番阿斯塔那古墓出土的《弈棋仕女图》中,女性流行“阔眉”或“一字眉”,反映中原审美对新疆地区的影响。

胭脂与红妆

新疆地区女性使用红蓝花等植物提取红色素制成胭脂,涂抹面颊形成“红妆”。《弈棋仕女图》中贵妇面如桃花,印证了这一习俗。

花钿

用色纸、鱼鳞、金箔或翠鸟羽毛剪成花样(如菱形、梅花形),贴于额头。阿斯塔那古墓出土的屏风画《双人仕女图》绢画中的妇女服饰华丽、形态端庄,气质高雅,额际间贴的翠绿的菱形花钿十分醒目。

额黄

受佛教文化影响,女性以黄粉涂额,如《乐舞女图》中的黄色圆晕。

斜红与面靥

斜红:在太阳穴处描绘红色新月形或“伤痕妆”,象征残破之美。唐代阿斯塔那古墓中女俑的斜红以胭脂晕染,模仿血迹效果。

面靥:酒窝处点缀红点,汉代传入西域,唐代发展为花卉或钱币形状。

“樱桃小口”

唐代女性以朱砂混合蜂蜡制成红色唇脂,追求小巧唇形。唐代阿斯塔那古墓出土的绢画中,侍女唇妆形如花瓣,与中原“樱桃樊素口”审美一致。

来源综合:央视新闻、石榴云/新疆日报、新疆是个好地方等

(版权作品,未经授权严禁转载。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。)

最新评论: