在新疆罗布泊腹地,坐落着我国唯一的核试验基地——马兰基地。在马兰基地的西北角,马兰革命烈士纪念碑高高耸立,是为纪念献身中国核试验事业的英烈们而建,在这里长眠着400多位有名或者无名的革命英雄。

● 王兆瑞 / 文

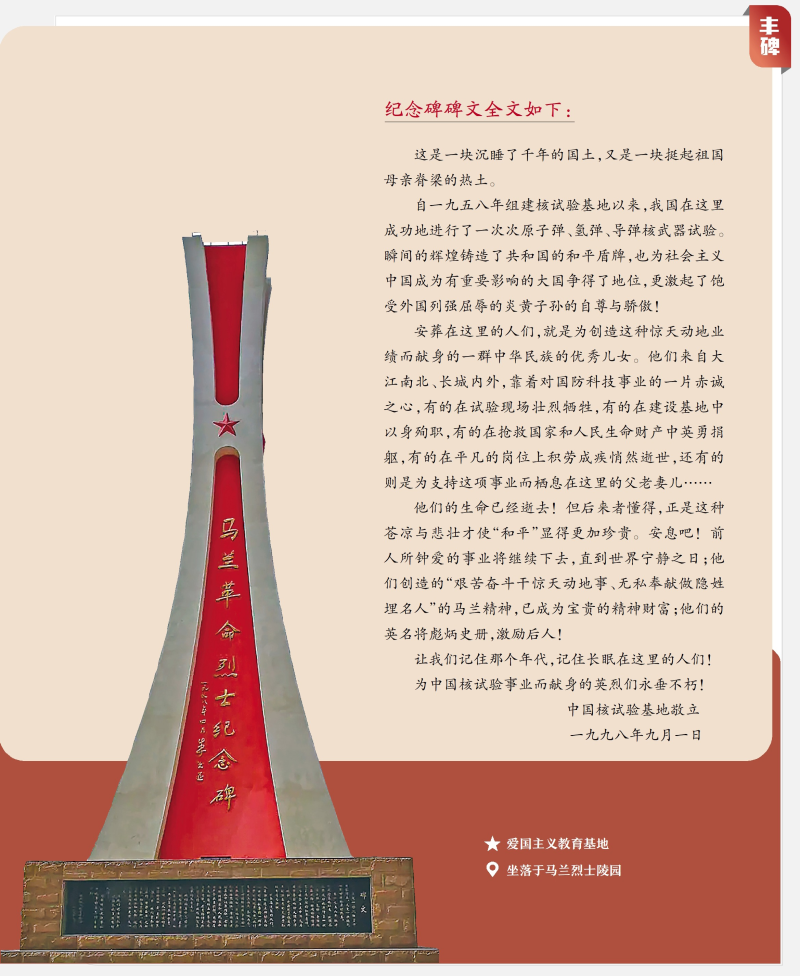

马兰基地是中国核试验事业的重要发源地,见证了我国从无到有、从弱到强的核科技发展历程。马兰革命烈士纪念碑于1998年建成,位于马兰烈士陵园,东临“死亡之海”罗布泊,南邻我国内陆最大的淡水湖博斯腾湖,北依雄伟的天山,是为了纪念献身中国核试验事业的英烈们而建。该纪念碑由碑座和碑体组成,采用天山“马兰红”花岗岩砌成,碑体正面由两院院士、“两弹一星”元勋朱光亚亲笔题书“马兰革命烈士纪念碑”碑名。碑体呈字母“H”的立体造型,是“核”字汉语拼音的第一个字母,象征着中国核试验基地,代表着中国核试验事业,也代表着“和平”之盾巍然屹立在罗布泊广袤的大地上。

20世纪50年代,为了打破西方核大国的核讹诈、核垄断和武力威胁,党中央作出发展我国原子能事业的战略决策。由此,一批批科技精英、一支支英雄部队受到祖国召唤汇聚起来,开始了核试验场地选址工作。由于当时甘肃敦煌的选址不理想,勘察大队转战新疆,并最终选定在罗布泊腹地建立核试验区,选择了离实验中心区300多公里的一片盐碱滩作为生活区。生活区中有一条天然水沟从中流过,水沟两旁长满了马兰草。时任核武器试验靶场主任(即后来的马兰基地第一任司令员)张蕴钰将军提议,将基地生活区命名为“马兰”。

核试验跟核武器研发同等重要,是一个复杂而又庞大的科学体系。马兰核试验基地建立后,迅速成立了核试验技术研究所,科研人员经过实地勘察、科学计算,对原子弹试验的铁塔装置、原子弹的运输方案以及试验时要用的测试仪器都一一作了周密的安排部署。一些仪器要耐高温,一些仪器需在低温环境下工作,科研人员就去找极端环境测试,他们认为数据必须通过试验得来,不能推导而来,也正是这种严谨、专注的科研态度,才保证了一次次核试验的圆满成功。

从1964年第一颗原子弹在马兰基地爆炸成功,一直到1996年中国最后一次核试验结束,马兰基地一次次见证中国的辉煌时刻,1964年的“东方巨响”之后,1967年6月17日,中国第一颗氢弹爆炸成功;1969年9月23日,中国成功进行首次地下核试验……马兰基地的科研任务艰巨而复杂,需要科研人员具备高度的专业素养和勇于攀登的科学家精神。面对未知的科学领域和复杂的技术难题,他们没有畏惧和退缩,而是选择迎难而上,不断探索和创新。众多专家曾奋斗在这里,秘密进行原子弹技术的艰难攻关,他们通过深入研究、反复试验,攻克了一个又一个技术难关,为我国核事业的发展作出了重要贡献。

六十多年来,从马兰基地陆续走出十位院士,三十七名将军,十一位国家“有突出贡献的中青年专家”,二十多名国家“863计划”“973计划”专家,建成三个国家级实验室。今天,我们安于和平的日子,享受着风和日丽,更应该将“艰苦奋斗干惊天动地事、无私奉献做隐姓埋名人”的马兰精神作为宝贵财富代代相传。

(作者单位:自治区党委党校〔行政学院〕)

(版权作品,未经授权严禁转载。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。)

最新评论: