石榴云/新疆日报记者 郭宏磊

“不敢相信,此时的我,竟然和美丽的克孜尔壁画以及葫芦艺术结缘。是什么让我如痴如醉,同时还让我的生命与他们相互交融,达到了几乎不可分开的奇妙程度呢?”马江红常常用自己散文中的话,回首自己与葫芦雕刻结缘的38年。尽管3月中旬,她的又一件作品《克孜尔石窟》入选中国工艺美术馆(中国非物质文化遗产馆),她始终觉得自己在艺术道路上还是一颗正在萌芽的种子。

1983年,12岁的马江红第一次在集市上看到葫芦烙画,精美的花纹、鲜艳的色彩便“烙”在了她的心上。“回到家,我便琢磨着在三合板上试着烙画。”马江红回忆道。

马江红在第十八届新疆冬季旅游产业交易博览会现场展示葫芦雕刻技艺。本人供图

一幅又一幅临摹,马江红越做越专注,桌子小,她便趴在地上。待到16岁时,马江红就已经有了自己的作品。

1989年,马江红考取新疆师范大学工艺美术专业。大学期间,父母只给了她第一年的学费,之后她便一边读书一边打工自己挣学费。当时并不宽裕的她,拿出了600元买了第一个葫芦。

作为土生土长的新疆人,马江红决定在第一个葫芦上雕刻十二木卡姆,葫芦壁只有四毫米厚,和三合板的质地硬度完全不同,在多次临摹后她才敢在葫芦上动刀。一刀一刀地试力度,好几次扎穿了小拇指甲盖。“那时候只有一个念头,宁可手烂,也不能让葫芦烂。”马江红说。

随后一次实习,在敦煌和克孜尔千佛洞的所见所闻,马江红找到了愿一生为之付出努力的方向,“飞天壁画的飘逸让人震撼,克孜尔千佛洞的壁画还要早之200年,这些珍贵的文化遗产正面临风化剥落,我要将遗失的壁画雕刻在葫芦上。”

马江红在克孜尔千佛洞驻守6个月。“壁画是方形的,刻在圆形的葫芦上,既不能夸张,又不能变形,还要了解壁画的故事,人物是什么表情,去推测揣摩为什么是这个表情……”马江红说。葫芦的尺寸和壁画的尺寸常常相去甚远,有时候绘制一张雕刻草稿通常都要30到40张之多。

克孜尔石窟的第205窟壁画被马江红“重现”在了7个葫芦上,很快引起了不少雕刻大师的关注。此后,为了让自己的技艺更加精进,马江红先后前往北京故宫博物院、扬州玉雕厂,学习装裱字画、修复瓷器、砖雕、玉石雕刻等新的技法和知识。

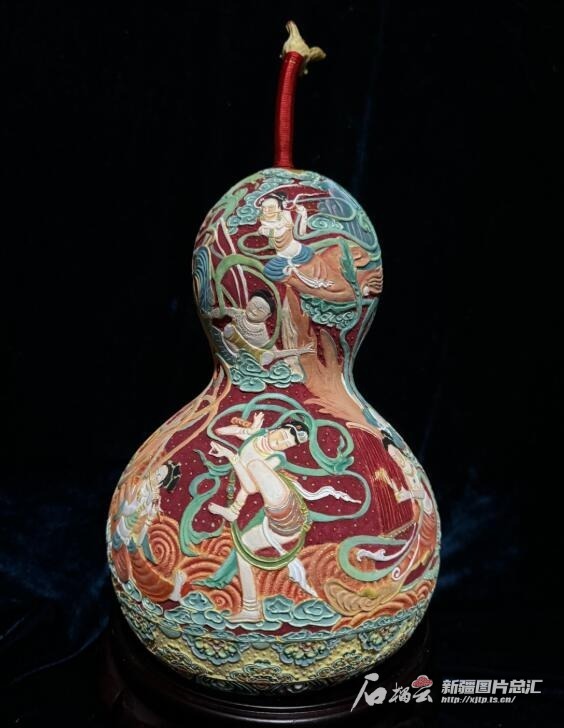

马江红的葫芦雕刻作品《梵音乐舞》。本人供图

2009年,马江红的葫芦雕刻作品参加了在北京798艺术区举办的“最美的还是我们新疆”艺术特展,12件作品仅仅用了14分钟就全部被藏家买走。从此,她被誉为“中国葫芦壁画雕刻第一人”。

朋友的一句话改变了马江红的人生轨迹,“是选择卖作品赚钱,还是选择艺术?”马江红离开待了12年的北京,回到乌鲁木齐。

“我想开一间博物馆,把我所学的知识、技艺全都展示出来,让更多的中小学生参观学习。”马江红说。

近年来,乌鲁木齐市米东区委组织部在建设非遗人才队伍时,发现了马江红。在多样的非遗展示展演活动中,马江红的葫芦雕刻走到了大众面前。

如今,马江红身边聚集了许多对葫芦雕刻艺术充满热情的学生,他们上至中老年人,下至小学生。她全身心投入葫芦雕刻创作和技艺传授。此外,她还被新疆财经大学聘为特邀讲师,每周前往校园,为大学生们传授葫芦雕刻技艺。

马江红在创作中常常感慨:“每一个即便看起来很普通的葫芦,经过雕刻者之手,都会迎来一次生命的重建,而创作的过程,就如同含苞待放的花,期待着在沉默中开放。”

如今54岁的马江红,依旧保持每天13个小时的工作时长,长时间的伏案雕刻,她患上了颈椎病,右手食指也已经弯曲变形,但她总说:“犯病时,就休息两天,但还是忍不住,还是会继续投入创作。其实我知道,这是我的热爱,是我一生的追求。”

(版权作品,未经授权严禁转载。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。)

最新评论: