这是一段让无数国人泪目的历史。

公元1771年,17万土尔扈特人从伏尔加河畔启程,穿越万里戈壁,饱受各种蹂躏,用鲜血蹚出了一条无悔的归国路。当衣衫褴褛的7万幸存者抵达伊犁河畔时,他们捧出的完好无损地保存了360多年的中国中央政府赐给他们的身份凭证。而他们心心念念盼来的,是时隔360多年的又一凭证——

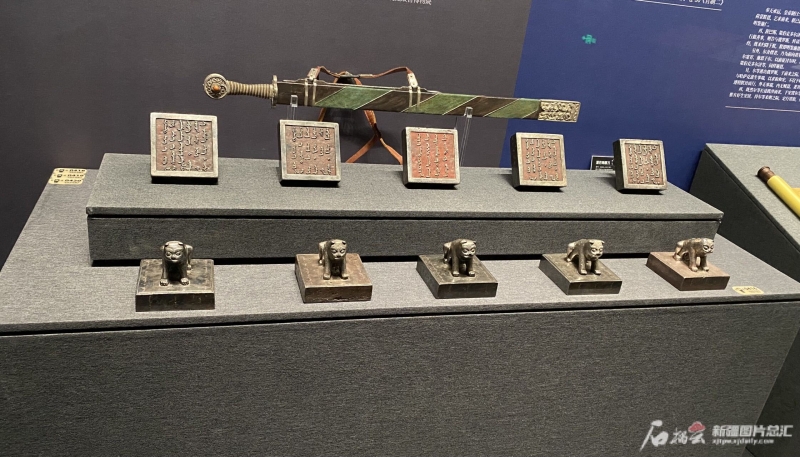

土尔扈特银印,又称虎钮方形银印,是国家一级文物。银印为方形,边长10.7厘米,厚3.1厘米,通高9.8厘米。印背上为一虎钮,印的边款镌刻汉文“乾隆肆拾年玖月,礼部造”,底部则镌刻满文和蒙文,不同官职的银印底部文字不同。

新疆博物馆展出的土尔扈特银印。天山网-新疆日报记者赵梅摄

新疆博物馆目前展示的这组土尔扈特银印,其中一枚银印是清政府颁发给土尔扈特部首领渥巴锡的官印,底部印文译为“忠诚的旧土尔扈特部英勇之王”;有两枚是颁发给盟长的官印,译文分别为“忠诚的旧土尔扈特北部盟长之印”和“忠诚的旧土尔扈特南部盟长之印” ;另有几枚是颁发给旗长的官印,译文分别为“管理旧土尔扈特部南右旗札萨克之印”“管理旧土尔扈特部南左旗札萨克之印”“管理旧土尔扈特部南中旗札萨克之印”“管理旧土尔扈特部东左旗札萨克之印”……这些银印不仅见证了土尔扈特部反抗沙俄压迫、重归故土的历史,更见证了中华民族强大的凝聚力和向心力。

史载,18世纪,土尔扈特部长期受沙皇俄国压迫欺辱。公元1771年,思念家乡的土尔扈特部在首领渥巴锡的带领下毅然踏上东归之路。回家的路坎坷艰险,他们遭遇沙俄军队的追杀,饱受瘟疫疾病及恶劣环境折磨,一路大量减员。但这些都不能动摇土尔扈特人归乡回家的决心。当衣衫褴褛的东归队伍终于到达伊犁河畔时,出发时的17万人仅剩7万余人。

首领渥巴锡在见到伊犁将军伊勒图时,献出了一枚被部族完好保存了361年的玉印——这是一枚明代中央政权册封给土尔扈特部先辈的印章。几年后,清政府颁授给土尔扈特部银印,作为他们归属身份的凭据。相隔365年,白云苍狗、沧海桑田,玉印与银印“心心相印”,这既是土尔扈特部自古接受国家中央政权管辖的证据,也是他们对自身作为中华儿女身份的认同,更是中国历代中央政权对西域地区行使有效管辖治理,造就推动各民族之间不断交往交流交融的生动注释。

游子归家,何以为继?当时清王朝的赈恤与安置等管理制度起到了重要作用。为让土尔扈特部安心定居、恢复生产,史载清政府从陕西、甘肃、宁夏等地调拨大量银钱、牲畜、皮草等给予帮助。又将各部分批安置在新疆各个水草丰茂、气候适宜、资源丰富的地方游牧,如巴音布鲁克草原、开都河流域、今天的和布克赛尔蒙古自治县等。土尔扈特部至此重新扎根祖国,掀开了新的历史篇章。

一方银印,刻下的是归属,承载的是认同;它是一条血脉的身份与尊严的象征,更是一个民族始终“休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共”的共同体意识的具象化。也正是这种穿越时光的共同体意识,造就出东归万里、心心相印的历史壮举,它将一种信念以比印鉴更为深刻地方式刻进中华儿女的基因当中,代代相传。那就是——祖国,永远是我们最温暖的家。

监制:丁涛、杰文津

统筹:冯婷、喻鹏涛

策划:葛惠芹、廖映月

编辑、制图:赵静

出品:新疆日报社(集团)

指导单位:中央网信办网络传播局、新疆维吾尔自治区党委网信办

协作单位:新疆维吾尔自治区文物局、新疆维吾尔自治区文博院、新疆维吾尔自治区博物馆

支持单位:中国互联网发展基金会

最新评论: